中小企業必見の支援を受けるための補助金制度とは?主なメリットと対象となる条件を紹介します

中小企業にとって、新しい事業への取り組みや設備投資は大きな負担となります。また、人材不足、為替の変動など激しく変わる外部環境も影響しています。こうした中、国は中小企業が継続的な成長を実現するため、経済的な支援を受ける補助金制度を講じており、その制度を活用するのも一つの手段です。

補助金は事業者が新しい事業活動を開始する際に、その資金の一部を支援する形で提供されます。このような補助金制度の活用により、事業者は自らの資金調達に関する負担を軽減し、投資に伴うリスクを低減できるため、中小企業にとっては大変魅力的な選択肢と言えます。

しかし、補助金を受けるにあたってはその規則を正確に把握し、適切な方法で利用する必要があります。これを怠ると、交付決定取り消しだけなく、補助金返還などが課せられる場合もあります。結果的に事業経営における余計な負担や、必要のない投資となる危険性があるため注意が必要です。

本記事では、中小企業が受けられる補助金制度の概要と種類、中でもIT導入補助金について詳しく解説します。補助金制度を正しく把握して、さまざまな事業の活性化に活用しましょう。

中小企業対象補助金の概要

中小企業を対象とした補助金制度は国や自治体の政策目標に合わせて、さまざまな業種・分野で募集されています。企業の成長や競争力向上、雇用の維持・拡大などの支援を主な目的として提供されます。

補助金制度は、資金の一部を支援する形で提供されるため、必ずしもすべての経費がまかなえる訳ではないため、事前に補助対象となる経費・補助の割合・上限額や、自身の事業とマッチしているなどかを事前に確認して、補助金の申請を行うことが大切です。

補助金と助成金とは

支給金には、大きく分けて「補助金」と「助成金」の2種類があります。どちらも融資とは異なるため、返済は不要ですが目的や意義に違いがあります。

- 補助金とは、国の政策目標に沿った事業を行う個人事業主や法人などの支給金

- 助成金とは、主に法人が国の政策目標に沿って労働環境改善などに取り組む場合の支給金

| 補助金 | 助成金 | |

|---|---|---|

| 目的 | 新規事業や起業促進、研究開発など | 事業者の労働環境改善や人材育成を支援 |

| 管轄 | 経済産業省 | 厚生労働省 |

| 財源 | 国家予算にもとづき投入された税金 | 雇用保険料や税金 |

公募期間は、補助金は公募期間が限られることが多いため注意が必要ですが、助成金は通年行っていることが多いです。

支給を受けられる範囲は、補助金は広告宣伝費や機械設備費、人件費、外注費など広い範囲で受けられますが、助成金は狭くなっています。

中小企業が申請できる補助金と助成金の種類

中小企業が申請できる補助金と助成金には、さまざまな種類があり、その数は数千種類にものぼります。その中でも生産性革命推進事業として公募され多くの事業者に利用されている、事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金の4つは多くの事業者に利用されています。

この4つの補助金と助成金の詳細を解説する前に、「中小企業者」の定義と「小規模企業者」の定義についてご説明します。業種分類ごとに中小企業基本法の定義が異なります。補助金の種類によって定義が異なる場合もありますので、公募要項を必ず確認し検討することが大切です。

「中小企業者」の定義

- 製造業その他: 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

- 卸売業: 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

- 小売業: 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

- サービス業: 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

中小企業者の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」のため、法律や制度によって範囲が異なることがあります。

補助金と助成金にて「みなし大企業」として大企業と密接な関係を有する企業が対象から外れる場合があります。

「小規模企業者」の定義例

- 製造業その他: 従業員20人以下

- 商業(卸売業・小売業)・サービス業: 従業員 5人以下

これらの定義を踏まえたうえで補助金と助成金の種類についてご紹介します。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化またはこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業などの挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

成長分野進出枠の通常類型・GX進出類型、コロナ回復加速化枠の通常類型・最低賃金類型、サプライチェーン強靱化枠の5つの枠が設定され、成長分野進出枠の通常類型の場合、補助率は中小企業1/2、中堅企業は1/3などあり、短期間に大規模借上げを行う場合は別で設けられています。その他の枠についても、企業規模や対象経費などによって補助率はそれぞれ異なっています。

第12回公募(令和6年5月)においては「事業再構築補助金 第12回公募の概要」で公開されている通り、新型コロナ対策として造成された基金や、今なおコロナの影響を受ける事業者への支援などが重点化されています。

第12回の応募期間は令和6年4月23日(火)~令和6年7月26日と、既に終了していますが、来年度の募集開始に備えて、自身の事業とマッチしているか確認しておくと良いでしょう。

【引用元】事業再構築補助金第12回公募の概要1.1版(経済産業省 中小企業庁)

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者などが今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など)などに対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資などを支援することを目的としています。

省力化(オーダーメイド)枠、製品・サービス高付加価値化枠の通常枠・成長分野進出類枠(DX・GX)、グローバル枠があり、省力化(オーダーメイド)枠の場合、補助率は中小企業1/2、小規模は2/3などあり、上限額も定められています。その他の枠についても企業規模によって補助率はそれぞれ異なります。

第18次の公募期間は一部地域の除き令和6年1月31日~令和6年3月27日と、既に終了していますが、第19次の募集開始に備えて、自身の事業とマッチしているか確認しておくと良いでしょう。

【引用元】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業公募要領(18次締切分)1.1版(ものづくり・商業・サービス補助金事務局)

IT導入補助金

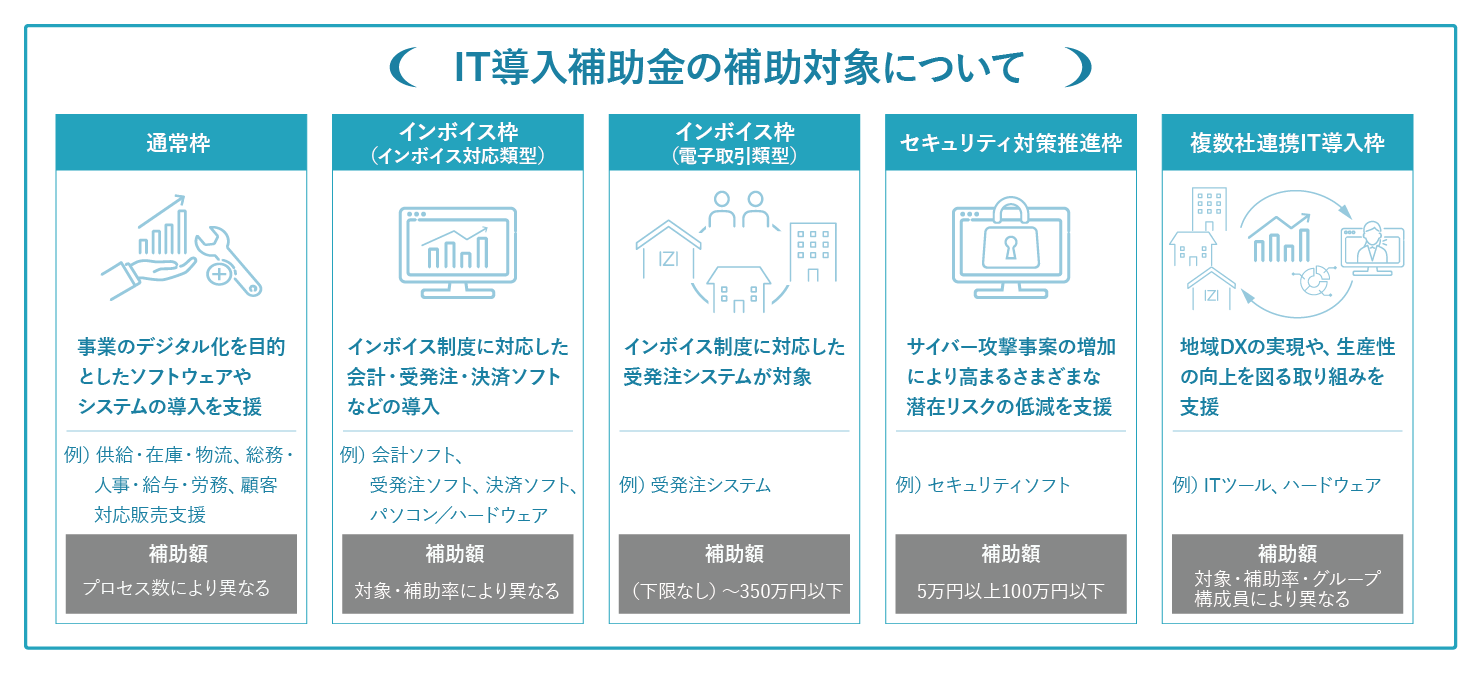

IT導入補助金とは、さまざまな経営課題を解決するためのITツール導入を支援するための補助金です。中小企業・小規模事業者向けに下記5つの枠の中で、目的に合うものに対して申請が可能です。

- 通常枠: 自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート

- インボイス枠(インボイス対応類型): インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、パソコン・ハードウェアなどを導入し労働生産性の向上をサポート

- インボイス枠(電子取引類型): インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援

- セキュリティ対策推進枠: サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関するさまざまなリスク低減策を支援

- 複数社連携IT導入枠: 業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」に属する複数の中小企業・小規模事業者のみなさまが連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入など)などに対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助することを目的としています。

小規模事業者持続化補助金では小規模事業者の定義を以下の通り定めています。

- 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く): 常時使用する従業員の数 5人以下

- サービス業のうち宿泊業・娯楽業: 常時使用する従業員の数 20人以下

- 製造業その他: 常時使用する従業員の数 20人以下

その他にも、以下のような応募条件が設けられています。

- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと など

通常枠、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠の枠があり、補助率・補助額が定められています。

IT導入補助金を利用する条件

補助金制度の中でも、IT導入補助金はデジタル化の促進を検討している事業者におすすめです。受発注システムや決済・会計などのITツールだけでなくハードウェアなども該当する枠があります。

IT導入補助金は、主に「中小企業・小規模事業者等」を対象としています。複数社連携IT導入枠に関しては、商工団体等など、当該地域のまちづくり、商業活性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者または団体など、複数の中小企業・小規模事業者により形成されるコンソーシアムを対象としています。

補助対象者: 中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)

| 業種分類・組織形態 | 資本金 (資本金の額又は出資の総額) |

従業員 (常時使用する従業員※1) |

|

|---|---|---|---|

| 資本金・従業員規模の一方が、右記以下の場合対象(個人事業を含む) | ①製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |

| ②卸売業 | 1億円 | 100人 | |

| ③サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 | |

| ④小売業 | 5,000万円 | 50人 | |

| ⑤ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 | |

| ⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |

| ⑦旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |

| ⑧その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |

| 従業員規模が右記以下の場合対象※2 | ⑨医療法人、社会福祉法人 | - | 300人 |

| ⑩学校法人 | - | 300人 | |

| ⑪商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | - | 100人 | |

| ⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | - | 主たる業種に記載の従業員規模 | |

| ⑬特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | - | 主たる業種に記載の従業員規模 | |

| ⑭財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | - | 主たる業種に記載の従業員規模 | |

| ⑮特定非営利法人 | - | 主たる業種に記載の従業員規模 | |

補助対象者:小規模事業者

| 業種・組織形態 | 従業員 (常時使用する従業員※1) |

|---|---|

| ①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |

| ②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |

| ③製造業その他 | 20人以下 |

※1 常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。

※2 業種分類⑨~⑮に規定する組織形態の者について、小規模事業者に該当しないものとします。

【引用元】IT導入補助金

IT導入補助金交付までの流れ

IT導入補助金の申請から交付や実施効果報告までの流れを説明します。

- 公募要領などのご確認

IT導入補助金のサイトより交付規程・公募要領を確認し、申請枠や要件などを確認し対象なのか確認します。 - 「gBizIDプライム」アカウントの取得、「SECURITY ACTION」宣言の実施

IT導入補助金の交付申請時には「gBizIDプライム」アカウントが必要のための取得していない場合は、「gBizID」ホームページより新規取得する必要があります。

IT導入補助金を申請要件に「SECURITY ACTION」の宣言が必要になります。中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度で、一つ星・二つ星の2段階の取り組み目標を用意しています。 - 「みらデジ経営チェック」の実施

IT導入補助金の目的のため、自社の強みや弱みを認識・分析し、取り組むべき課題がどこにあるかを明確にして、適切なITツールを選ぶ必要があります。その指標の1つとして「みらデジ」ポータルサイトよりgBizIDで登録し、「みなデジ経営チェック」の実施を行います。 - 「IT導入支援事業者の選定」「ITツールの選定」(事前準備)

ITツール検索等を活用し、自社の経営課題にマッチしたITツール・IT導入支援事業者の選定を行う

IT導入補助金を受けるには、登録されているITツールから選定する必要があります。自社の経営課題に見合う適切なITツールを選択し、高い導入効果を得るため、IT導入支援事業者のサポートも必須になります。

IT導入支援事業者とは、中小企業・小規模事業者のパートナーとして、補助金の交付申請のサポートだけでなく、ITツールの説明や導入支援・運用方法の相談のサポートなどを行っています。 - 交付申請

IT導入支援事業者に相談し導入するITツールが決まったら、交付申請の事業計画を策定し、交付申請を行います。申請に必要な添付書類の代替書類は認められないため、漏れのないように注意する必要があります。 - 交付決定

審査が完了し、交付決定通知が届きます。交付決定通知を受けたら補助事業者となり、補助事業を開始できます。 - ITツールの発注・契約・支払い

申請したITツールの発注・契約を行い、導入費用の支払いを行います。 - 事業実績報告

補助事業の完了後、実際にITツールの発注・契約、納品、支払いなどを行ったことが分かる証憑を、「申請マイページ」より事業実績報告に必要な情報の入力、証憑の添付を行い提出します。 - 補助金交付

事業実績報告が完了し、補助金額が確定すると、「申請マイページ」で補助額が確認できます。その内容を確認した後に補助金が交付されます。 - 事業実施効果報告

事業実施効果報告は、定められた期限内に「申請マイページ」より必要な情報を入力し、IT導入支援事業者の確認を経て、提出します。

IT導入補助金申請時の注意点

IT導入補助金の申請にはさまざまな書類の申請が必要となり、発行日の指定や提出期限もそれぞれ設けられています。申請の漏れが起きないように、交付規程・公募要領をしっかり確認することが大切です。

「申請マイページ」より審査の進捗を確認できるため、不備があった場合にすぐ対応できるよう、定期的にチェックしておくと安心です。

また、申請やITツールの導入ではIT導入支援事業者との連携が必須になるため、自社のニーズとマッチした、信頼できるIT導入支援事業者を選択するのが重要です。

まとめ:中小企業はIT導入補助金を上手に活用してITサービスへの投資をおすすめします

中小企業の多くは、事業成長のためさまざまなITサービスへの投資が必要となりますが、初期費用や維持費などのコスト負担が重くのしかかり、導入を躊躇している企業も多いのではないでしょうか。

そのような企業を支援するために創設されたのが、IT導入補助金です。IT導入補助金の最大のメリットは、コスト面の負担を軽減できることです。通常枠、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠などのさまざまな枠内で補助金を受けられるため、ITサービスの導入費用を抑えることができます。

IT導入補助金は、中小企業がITサービスを導入する際に、大きな助けとなる制度です。コスト負担により中々導入が出来ないという企業はIT導入補助金を上手に活用してITサービスへの投資をおすすめします。