統合監視とは?知っておくべきメリットとデメリットを紹介

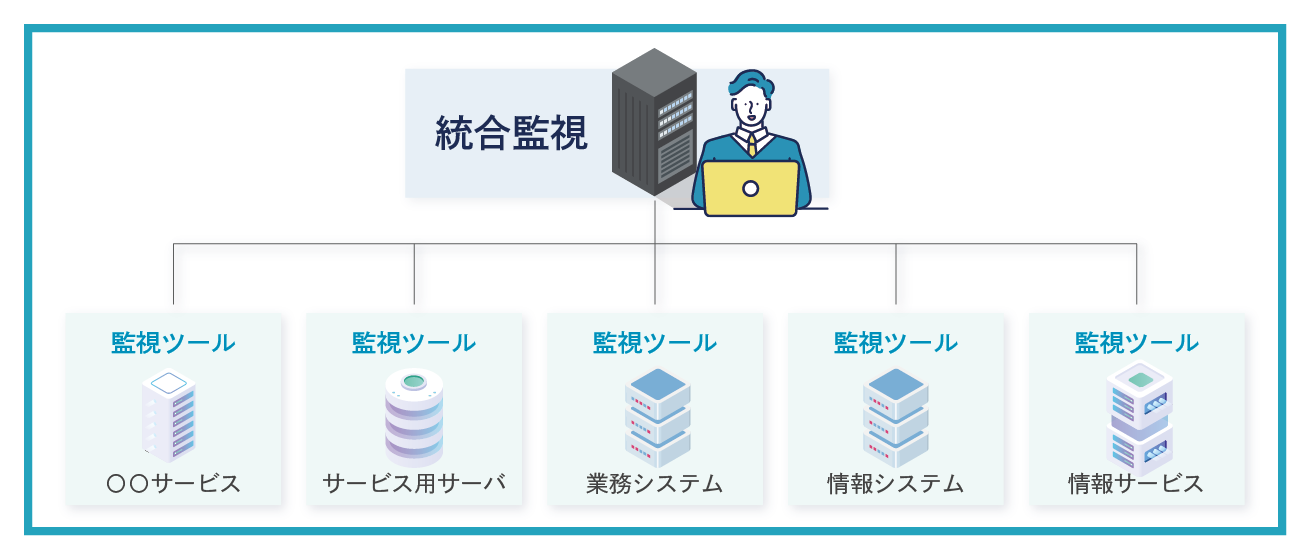

システムやサービスは安定した運用が求められています。現代では一つのサービスに対して複数のシステムやサーバが稼働し、それらを個別に管理するのは大変です。そこで注目されるのが「統合監視」です。統合監視は、多種多様な監視ツールを一つで監視し、運用の効率を向上させるシステムです。

この記事では、統合監視の基本概念から、システムやサービスの運用効率性向上や管理コストの削減といったメリット、さらに初期導入コストやスキル教育の必要性といったデメリットまでを詳しく解説します。統合監視を導入することで、迅速な障害対応が可能になり、効率的な運用管理が実現します。関連するIT資産を最適に管理し、ビジネスの安定した成長を目指すためのサービスをご紹介します。

統合監視とは?

統合監視とは、企業内で稼働しているサーバ・ネットワーク・アプリケーション・Webサイトなどの多種多様な監視ツールを、一つのシステムでまとめて監視・管理する仕組みのことをいいます。

事業の拡大や従業員の増加、テレワークへの対応でネットワーク機器が増えると、さまざまなベンダーの製品が混在しがちです。各機器が提供する無償ツールで監視されることもありますが、機器が増えるほど管理は煩雑になります。

社内の仮想環境とパブリッククラウドを併用するケースも増えています。そのため情報システム部門には、社内外に点在するインフラ全体を監視し、ネットワーク全体を安定させる役割が求められています。

現代のビジネス環境において、企業が運用するITインフラはますます複雑化しています。システム停止やパフォーマンス低下は、業務の効率を大きく損なうだけでなく、顧客満足度の低下や企業の信用失墜にもつながります。統合監視は、これらのリスクを軽減し、ビジネスの安定した運営を支える重要な手段です。

統合監視の基本概念

統合監視は一般的な運用監視と同様に「データ収集」「モニタリング」「通知」の工程があります。

| 工程 | 内容 |

|---|---|

| データ収集 |

|

| モニタリング |

|

| 通知 |

|

このように、運用監視と同様の工程がありますが、運用監視は個々のシステムなどの安定稼動、機器の故障やリソース不足など、技術的な問題を早期に発見し、「点」で見ています。統合監視はさらにシステムなどの全体の安定提供、システム間の連携も含めて、「面」で見ています。

統合監視は複数のシステムやサービス、ネットワーク、サーバなどを一元的に監視・管理する仕組みであり、システム全体の安定稼働を支える基盤となります。統合監視はシステム運用の効率化と安定稼働の両立を実現するための仕組みであり、管理者にとって欠かせないツールとなっています。

統合監視が必要な理由

統合監視を導入し、すべての監視ツールを一元的に監視することで、問題の早期発見と迅速な対応ができます。

企業の経営効率性向上

統合監視を導入することで、企業のシステム運用全体の効率性が大幅に向上します。複数の監視ツールを使ったり個別で管理したりしていたものを統一して、一元的に監視することにより、運用管理の負担が軽減します。

具体的な機能としては以下のようなポイントがあります。

- オンプレミス用、クラウド用など、個別で行っていた監視ツールが集めた情報を一つの画面に集約して確認できます。

- どのサーバがどのアプリケーションと連携しているかといった、システム間の依存関係を含めて統合的に管理できます。

- サーバに障害が発生した際、関連するのがどのサービスか、影響範囲を可視化できます。

- システムごとに異なっていたアラートの通知ルールや対応手順を統一します。

これらの効果により、複数の監視ツールが一つに集約され情報を確認できるだけではなく、連携しているシステムなどの情報を見られるため、障害発生時など迅速な対応ができます。

管理コストの削減

統合監視の導入は、システム運用にかかる管理コストの削減につながります。複数の監視ツールでシステムなどを個別に監視・管理していた従来の体制に比べて、運用が一つに集約した監視体制を構築することでコスト削減につながります。

管理ツールの統合

監視ツールを統合することで、ライセンス費用や保守費用などの運用コストを削減することができます。

複数の監視ツールに対してライセンス費用や保守費用などの運用コストが発生し、監視ツールを稼働させるためのサーバ費用も発生します。統合監視によってこれらを一つに集約することで、複数契約していたライセンス費用などが不要となるため、コスト削減につながります。

人的リソースの削減

複数の監視ツールを使う必要がなくなることで、運用担当者も集約ができ人件費が削減します。

複数の監視ツールを切り替えながら確認する必要がなくなり、1人の運用担当者がより多くのシステムを効率的に監視できるようになります。多くの運用担当者を割く必要がなくなります。障害対応時に影響範囲がすぐに分かるため、調査や復旧対応に割く時間が減少し、コスト削減につながります。

統合監視によるコスト削減は、単にツール費用を一本化するに留まらず、運用業務の属人化を防ぎ、障害対応を迅速化します。統合監視は効率的な管理体制を実現し、企業のIT運用におけるコストパフォーマンス向上に貢献する重要なポイントです。

統合監視のメリット

統合監視システムを導入することにより、運用管理が効率化するだけではなく、障害発生時の対応も迅速な対応が可能になります。

効率的な運用管理

統合監視システムを導入すると、個別に行っていた監視項目の設定作業や監視ツールの運用が一つにでき、設定作業やアラート確認が一元化されるため、運用担当者の日々の作業負担を大幅に軽減し、IT運用全体の最適化を実現します。

例えば、個別の運用監視で、監視データとIT資産管理情報をExcelで個別に管理している運用では、障害発生時に迅速な対応が困難になる可能性があります。管理台帳の情報が古いためにサーバの重要度や担当者を即座に把握できず、対応が遅れます。過去の資料などを確認する必要があり、多大な時間が発生します。

統合管理システムを導入することで、統合監視システムがIT資産管理DBと連携しているため、障害発生時に担当者、アプリケーションなどが特定され、迅速かつ安全な対応ができます。

迅速な障害対応

異常検知した際も、個別に運用監視を行っていた時は影響範囲を調べて対応する必要がありました。統合監視システムではすぐに特定することができます。このサーバが停止した場合どのサービスに影響があるのかなどの影響範囲をすぐに特定ができるため、すべてのサービスを止めることなく、影響範囲のサービスのみ停止することができます。サービス停止範囲の縮小や復旧までの時間短縮につながります。

このようにシステムの安定運用を支える重要な役割を果たします。自動通知やアラート管理が効率化されることで、運用担当者の負担軽減にもつながり、全体の運用効率が向上します。

これらのメリットを活かすことで、統合監視システムは企業のIT運用の効率化とコスト削減に大きく貢献します。

統合監視のデメリット

統合監視システムの導入を検討する際には、初期導入コストが高くなりがちです。また運用するためには、運用担当者への教育が不可欠で導入時には負担が増す場合があります。

初期導入コスト

統合監視システムは、長期的な運用コストと人件費の削減に大きく貢献しますが、導入時の初期コストは重要な考慮事項となります。先述の通り導入することで運用コストや人件費は削減につながりますが、初期導入時はシステムの設計・設定や、それを委託する際に発生する費用など多くのコストが発生します。また、稼働基盤となるサーバやネットワーク機器の購入費用、セキュリティ対策ツールの導入費用なども発生する場合があります。ただし、長期的にみればコストを抑えられる可能性が高いです。

短期的には大きなコストになりますが、長期的な視点での判断が不可欠です。導入後は、複数ツールの維持費や障害対応に費やしていた人件費が削減されるため、初期投資は将来のコストを抑制するための未来への投資と捉えることができます。

体制とスキル教育

統合監視システムに限らず新たなツールを導入する際に避けて通れない課題の一つが、組織内の体制整備と運用担当者へのスキル教育です。統合監視システムは多機能であるため、その運用や操作方法を理解し、適切に活用するための運用体制が必要になります。

スキル教育の内容は、システムの基本的な操作方法、異常検知時の対応方法から、データの読み解き方、異常を早期に察知するためのノウハウまで多岐にわたります。技術の進化に伴い、新たな監視手法やツールが登場するため、初期だけではなく継続的な教育を行うことも重要です。

組織全体での情報共有の仕組みを整えることで、個々のメンバーが得た知見をチーム全体に還元できるようにすることも大切です。これにより、各メンバーが持つ専門知識が統合され、より効率的な監視体制が構築されます。このように体制とスキル教育の充実は、統合監視システムの効果を最大限に引き出すための鍵となります。

まとめ:IT資産管理と運用監視を効率的に管理

統合監視の効果について解説しましたが、企業にとって最適な監視方法を選ぶことが必要となります。運用監視とIT資産管理を提供するヤマトシステム開発は、多くの業種の企業の導入実績があり、長年にわたる経験と実績をもとに、IT資産と運用監視の効率的な運用を支援します。

IT資産管理では、パソコンやタブレット端末などのIT資産の調達からキッティング、返却や廃棄まで一連の対応を行います。パソコンやタブレット端末などのIT資産は監視するために必要となり、適切な管理が必要になります。企業が保有するパソコンやタブレット端末などのIT資産を正確に把握し、OSやソフトウェアの更新漏れをなくし、ウイルス感染やサイバー攻撃のリスクを低減します。

運用監視では、ネットワークや社内システムの稼働状況を24時間365日有人監視します。正常に安定して稼働し続けているかを監視し、障害の予兆検知と予防し、障害を検知すれば原因を特定して素早く復旧させ、安定したシステム稼働を実現し、システムを止めないことが目的になっています。

関連サービス

- IT資産運用最適化サービス

- IT資産のライフサイクルをワンストップで提供!機器入替やキッティング作業のみ、組み合わせてのご提供もできます。

関連サービス

- システム構築サービス

- ご要望に合わせた柔軟なシステムを構築!既存システムとのデータ連携も可能で。業務受託や運用監視まで安定運用を提供いたします。