DX推進における投資の課題点とは?セキュリティ対策や2025年の崖について解説

DX推進に積極的な企業が増える一方で、投資に伴う課題も浮上しています。セキュリティの脅威や人材不足、システム選定など、乗り越えるべき障壁は少なくありません。本記事では、DX推進における投資の課題点を解説し、2025年の崖についても触れていきます。現状の課題点や状況を把握し、DX推進を成功に導くためのポイントを理解しましょう。

そもそもDXとは何か

DXとはデジタルトランスフォーメーションの略であり、最先端のデジタル技術を戦略的に活用し、経営体制に変革をもたらすことです。

2018年12月、経済産業省は「産業界におけるデジタルトランスフォーメーションの推進施策」を公表しており、DXを以下のように定義づけています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

出典: 経済産業省 産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)

出典: 経済産業省 中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引き

DXを推進し、投資をする企業が増えている

DX推進に向けた投資を積極的に進めている企業が増加しており、2023年度の国内のDXの投資額は15兆円を超えています。DX投資額は今後も増加する見通しです。

そうした企業の取り組みが増加している理由としては、「2025年の崖」の存在や人手不足などが挙げられます。

2018年9月、経済産業省が公表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」というレポートでは、「日本企業が既存システムへの課題に対処できずにそのまま使用し続けた場合、システムの老朽化や複雑化、ブラックボックス化などが起こり、他の国との競争上の優位性を失う。そのため、2025年から2030年にかけて年間12兆円もの経済的損失を被る」と予測されており、企業活動とDXは切り離せない関係となりつつあります。

出典: 経済産業省 DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~

しかし、DXへの投資はただ金銭を投じておけば良いというものではなく、いくつかの課題も存在しています。

DX推進には、セキュリティの脅威や事故などの課題も

DXを推進することは、企業の競争力を維持して成長を続けるために欠かせない取り組みです。

しかし、DXへの投資にはさまざまな課題が伴います。その中でも特に課題の1つが、セキュリティ対策と2025年の崖があります。

特に、セキュリティ対策は重要であり、セキュリティ上の脅威への対応をしなければ、サイバー攻撃や情報漏えいなどのリスクが高まります。そのため、対応を怠ってしまうと、セキュリティの事故を引き起こすきっかけになることも考えられます。

昨今では、クラウドサービスの普及とともに、OSやソフトウエアの脆弱性を悪用するサイバー攻撃だけでなく、ネットワークに接続されたサーバやパソコンなどの機器や端末をターゲットにした攻撃手法も増えています。

サイバー攻撃のターゲットとなるのに規模や業種は関係なく、中小企業などでもターゲットになる可能性がある点を理解することが必要です。

DXを推進する過程では、企業のネットワークへ接続する機器や端末が増えて多様化することが考えられますが、そうした機器や端末に対するセキュリティ対策は必須と言えるでしょう。

DXの推進は企業にとって大きなメリットをもたらしますが、同時に対応すべき課題もあることを忘れないようにしましょう。

人材の教育やシステムへの適切な対策が必須

では、DXへの投資とともに行うべき具体的な対策にはどういったものがあるのでしょうか。

対策が必要と考えられる項目は大きく「人材の教育」と「システムへの適切な対策」の2つに分けられます。

<人材の教育>

DXは組織全体を変革する取り組みであり、従業員一人ひとりがDXの重要性を理解し、積極的に取り組む姿勢が求められます。また、新たなシステム導入が必要となる場合もあり、既存システムとの整合性やセキュリティ対策などの知識を持つ適切な専門性のある人材の確保と教育が必要不可欠です。

経済産業省からは、企業などにおけるDX推進で必要となる人材がどういった人材なのかをまとめた資料「デジタルスキル標準 DSS-P 分冊版」が公表されています。

資料内では、「サイバーセキュリティ」「ビジネスアーキテクト」「データサイエンス」「デザイナー」「ソフトウエアエンジニア」の5つの「人材類型」に区分された定義が行われているため、DX推進への投資を考えている担当者は一度目を通しておくと良いでしょう。

出典: 経済産業省 デジタルスキル標準 DSS-P分冊版ver.1.2

<システムへの適切な対策>

システムを導入して企業全体を変えていくということは、セキュリティリスクも高まります。

データ活用やクラウドサービス利用の増加により、サイバー攻撃や情報漏えいなどの脅威が増加します。また、新たな技術導入には既存システムとの整合性やセキュリティ対策を考慮する必要があります。

特に、サプライチェーンを構成する中小企業においては、発注元企業への標的型攻撃の足掛かりとされる場合もあるため、早急に適切な対応を行う必要があります。

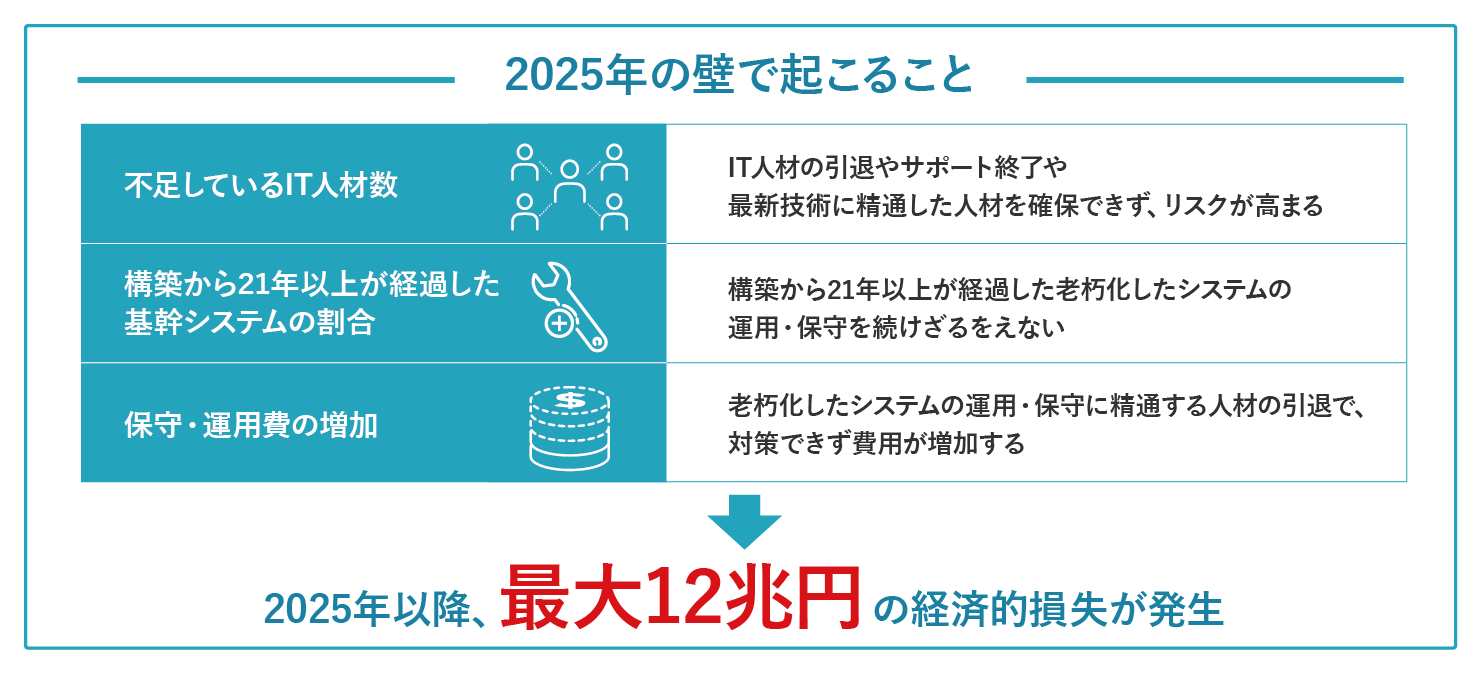

2025年の崖とは

「2025年の崖」とは、2025年までに既存システムやデータ活用への課題に対処ができなかった場合に大規模な経済損失が生じるとされている問題のことです。

既存システムのブラックボックス状態やデータ活用などへの対応ができない場合、ビジネスモデルなどへの柔軟・迅速な対応が困難となり、デジタルにおける競争で遅れを取ることとなります。

「IT人材不足が約43万人まで拡大する」とされる2025年までに既存システムの刷新のようなDXへの対処ができなかった場合、2025年以降に現在の約3倍となる最大で12兆円/年の経済損失が生じる可能性があるとされています。そうした一連の問題が「2025年の崖」と呼ばれているのです。

現状の課題点や状況とは

2025年の崖に関連した現状の課題としては、以下のような点があげられています。

多くの企業の現状

- 多くの企業では既存システムが事業部門ごとに構築されており、全社横断的なデータ活用が難しい。

また、既存システムが複雑化・ブラックボックス化している。 - 経営者がDXの推進を望んでも、既存システムの問題を解決する必要がある。

併せて、業務自体の見直しなどの業務改革も求められる場合があるため、現場の担当者の抵抗感も大きい。

DXを進めるうえでの課題点

- 既存システムの問題点を把握していかに克服していくか、経営層がイメージできていない。

- 既存システムの刷新に際して、各関係者が各自の役割を担えていない。

- 既存システムの刷新は長期間に渡るものであり、大きなコストもかかるため、経営者にとってはリスクがある。

- ユーザ企業とベンダー企業の新たな関係構築が必要となる。

- DX人材が不足している。

これらの現状や課題を踏まえ、各社ごとに自社に適した対応を検討していく必要があります。

DX推進におけるシステム選定のポイント

2025年の崖を踏まえてDXを推進していく際、重要となるのは導入するシステムの選定やパートナー企業の選定です。

品質やサポートが悪いシステムなどを選定してしまうと、せっかくの投資が無駄になってしまいかねません。

ここからは、システムやパートナー企業の選定で気にするべきポイントを解説します。

プライバシーマークやISMSなどの認証を取得するには厳しい基準がある

多くの企業や公官庁などで取得しているプライバシーマーク(以下、Pマーク)とは、個人情報を適切に管理していることを証明するマークです。

付与対象が国内に活動拠点を持つ事業者に限定されている国内規格です。

Pマークを取得するには、必要書類を揃え、「JIS Q 15001」に基づいたPMS(個人情報マネジメントシステム)を構築して、PDCAサイクルを少なくとも一度は実施することが申請の要件となっています。

実際の審査としては、以下の3つの審査を受けます。

- 形式審査: 申請書類の不備や申請資格の有無を確認する。

- 書類審査: PMS文書の審査基準への適合状況や、内部規定を遵守するための具体的な手順などを確認する。

- 現地審査: PMS通りに対策が整備・運用されているか審査員が確認を行う。

Pマーク取得のための準備から実際に取得できるまでにおおよそ半年~1年はかかるとされており、申請料・審査料・付与登録料の3つの支払いが必要とされています。

審査をクリアしてPマークを付与されたとしても、個人情報の漏えいや目的外利用が発生した場合には取り消しとなる場合があります。

取り消しとなった場合には1年間はPマークの再取得ができず、Pマークを付与する機関のWebサイト上で取り消しの事実が2年間公表されてしまうペナルティも存在しています。

そのため、厳しい審査をクリアし、基準に達している取り組みを継続することのできる企業のみがPマークを取得・維持していると言えます。

また、Pマークと似たような情報セキュリティの規格に、ISMSがあります。

ISMSは国際規格の「ISO/IEC 27001」に準拠しており、リスクアセスメントに基づき、保有する情報の重要度に合わせて適切なマネジメントを実施・継続的に改善するための仕組みを指しています。

Pマークは個人情報の保護のみを対象領域としていますが、ISMSは情報セキュリティが対象であり、全ての情報を守るべき対象の領域と定めています。

PマークやISMSの認定を取得している企業は、セキュリティや個人情報の保護において一定の品質を期待できるため、選定時のポイントの1つと言えるでしょう。

どちらの規格に準拠した企業やシステムを選定するかは、自社の事業内容や導入・改修したいシステムなどの内容を元に検討しましょう。

選定の際には、セキュリティ以外にサポートの有無なども考慮する

DXの推進におけるシステム選定の際には、セキュリティ対策だけでなく、サポートの有無なども考慮し、見積もり依頼時には明確にする必要があります。

価格が安い代わりに、システム導入後の保守やサポートが全くないといった場合もあります。

自社のIT人材で維持をしていくことができれば良いかもしれませんが、そうではない企業も多いでしょう。

そのため、自社のIT人材のレベルやシステムの利用頻度などを含めて検討して導入後の保守やサポート内容を吟味することで、費用対効果の高いシステムを導入することに繋がります。

まとめ:DXを推進するためのパートナーを選ぶ際は、第三者機関の認証や実績も考慮しよう

DXの推進は現代企業にとって重要な取り組みですが、その活動にはさまざまな課題が存在します。

しかし、2025年の崖といった問題もあるため、DXの推進や投資は企業にとって取り組まなければならない課題となっています。

DXを推進する際にはセキュリティのリスクも高まるため、特に人材の育成やセキュリティ対策が必要不可欠です。

また、DX推進を成功させるためには、専門知識を持つパートナーと協力する必要もあるため、第三者機関の認証を取得している企業や実績の豊富な企業を選ぶことで、安全性と信頼性が高まります。

ヤマトシステム開発では、Pマーク含めて複数の許認可を取得しており、宅急便で培ってきたセキュリティ品質を生かしたサービスをご提供しております。パートナー企業をお探しの企業担当者の方は、ぜひ一度お問い合わせください。