子ども・子育て支援法等の改正とは?自治体DXの促進をわかりやすく解説!

子ども・子育て支援法等の改正に伴い、自治体の業務負担が増加傾向にあります。財政面や人材面、運用・管理面での課題が顕著化する中、自治体は効率的な運営のために様々な対策を講じる必要があります。そこで注目されるのが「自治体DX」です。自治体DXは、デジタル技術を活用して行政のアナログ的な体制を改善し、住民の利便性を向上させるとともに業務の効率化を図る取り組みです。ここでは、子ども・子育て支援法等の改正について解説するとともに、自治体DXの具体的な手法であるWeb口座振替の導入について紹介します。自治体DXの推進により、ノンコア業務の自動化が進み、自治体の職員が本来の業務に集中できる環境が整うことで、住民に対するサービスの質の向上も期待されます。

子ども・子育て支援法等の改正の7つのポイント

2024年10月1日より順次施行となっている子ども・子育て支援法等の改正は、少子化対策として政府が実施している重要な政策です。改正の主なポイントは7つあります。

- 児童手当の拡充(2024年10月施行)

- 妊婦のための支援給付、相談支援事業の創設(2025年4月施行)

- こども誰でも通園制度の創設(2026年4月施行)

- 出生後休業支援給付金の創設(2025年4月施行)

- 育児時短就業給付の創設(2025年4月施行)

- 国民年金保険料免除措置(育児期間中)の創設(2026年10月施行)

- 子ども・子育て支援金制度の創設(2026年度から段階的に導入)

ここでは、この7つのポイントについて解説します。

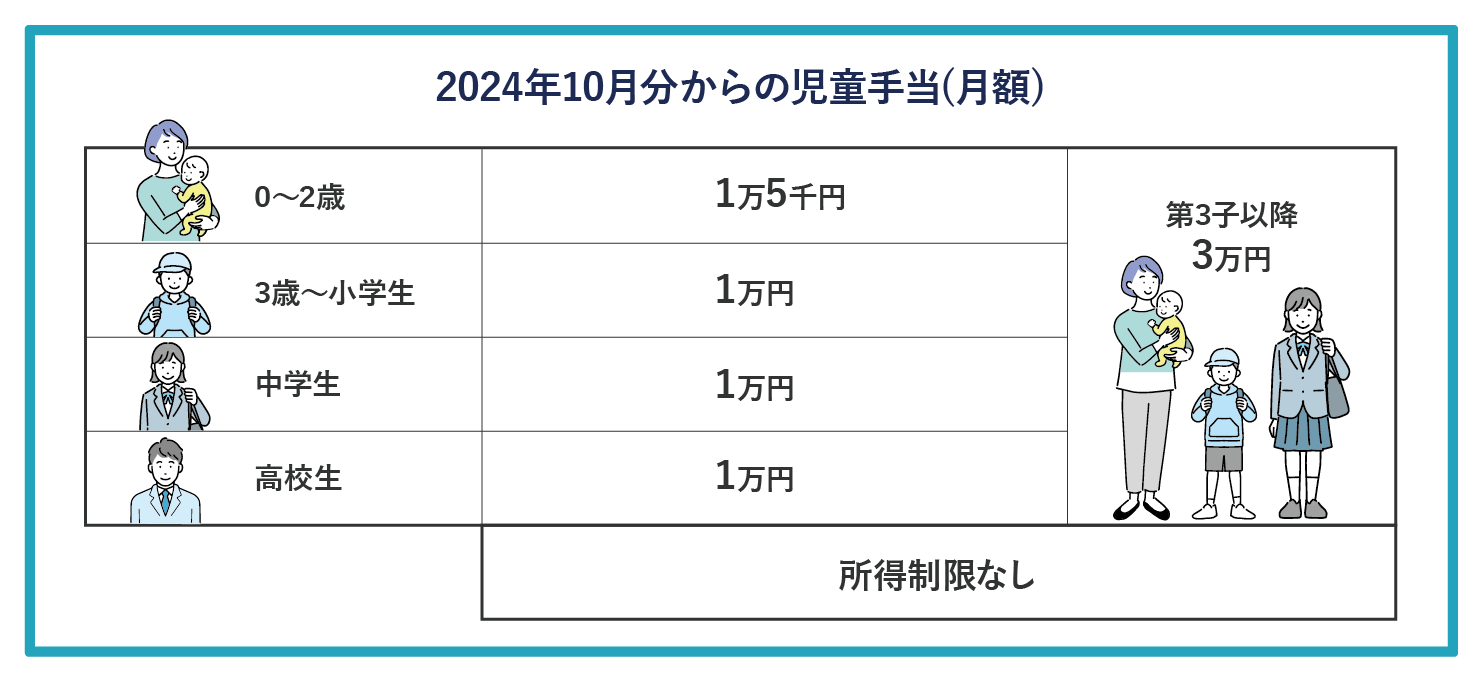

1.児童手当の拡充

子ども・子育て支援法等の改正の目玉となるのが、児童手当の拡充です。2024年10月からはじまる児童手当の拡充の具体的な内容は下記となります。

所得制限の撤廃: これまで所得制限がありましたが、所得にかかわらず全額支給となりました。

年齢上限の拡大: 現在の中学生まで(15歳になった後の最初の3月末)までから、高校生年代(18歳になった後の最初の3月末)までの拡大となりました。

第3子以降の支給額がアップ: 現行の児童手当でも、第3子以降の場合、3歳以上から小学校卒業までは月1万5,000円が支給されていました(多子加算)。今回の児童手当の拡充にともない、0歳から高校生年代まで、第3子以降は全て月3万円が支給されます。

支払い月の変更: 6月・10月・2月から、偶数月に変更されます。

また、子どもとして数える期間が高校生年代までから、進学するかどうか、また同居するか別居するかにかかわらず、親などの経済的負担がある場合は「22歳の年度末」までに延長されました。そのため、第1子が高校を卒業しても第3子の加算が受けられるようになります。

■支給額

3歳未満: 月額1万5000円

3歳~18歳: 月額1万円

第3子以降: 月額3万円

支給回数:年6回となります。

2. 妊婦のための支援給付、相談支援事業の創設

子ども・子育て支援法等の改正の一部に、妊娠期からの一貫した支援を目的とした「妊婦への支援給付」が導入されます。この支援給付は、児童福祉法で新たに設けられた「妊婦等包括相談支援事業」(現行の伴走型相談支援事業)などと連携して実施されます。面談対象者が妊産婦だけではなく、配偶者等も対象となり母子保健および子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行います。

「妊婦への支援給付」とは、妊婦が市区村へ申請を行い、妊婦給付認定を受けた後に、市区村が5万円を支給し、さらに妊娠している子どもの人数の届出を受けた後には、その人数に応じて1人あたり5万円を追加で支給する制度です。この制度は2025年4月に施行されます。

3.こども誰でも通園制度の創設

こども誰でも通園制度とは、原則0歳6か月から満3歳未満を想定し、子どものための教育・保育給付を受けていない子どもが対象となり、月一定時間までの枠内で、保育所などに預けることできる制度です。現在は、保護者が働いていないと、子どもを保育所などに預けることができませんでした。2026年4月に施行されるこども誰でも通園制度の創設により、子どもの健やかな成長を促すという点で大きな意義があります。

4.出生後休業支援給付金の創設

現在の育児休業給付は、休業開始から通算180日までは休業前賃金の67%(手取りで80%相当)、180日経過後は50%が支給されています。

2025年4月に施行される出生後休業支援給付金の創設により、男性の育児休業取得を促進するために、男性は子が生まれてから8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取る場合、最大28日間、賃金の13%相当額が追加で給付されます。これにより、給付率は80%(手取りでほぼ全額)となります。なお、配偶者が専業主婦(夫)や、ひとり親家庭の場合などでは、配偶者の育児休業取得を条件とせずに追加給付を受けることができます。

5.育児時短就業給付の創設

被保険者が2歳未満の子どもを育てるために育児短時間勤務をしている場合、新たな給付として育児短時間勤務給付が創設されます。この措置は2025年4月からの施行となります。

育児休業期間中は給与が減少し、経済的な不安を抱える方も少なくありません。そこで創設されたのが育児時短就業給付です。給付率については、育児時短勤務中に支払われた賃金額の10%です。

ただし、育児休業前の賃金と比べ、育児時短勤務後の賃金の減り幅が10%に満たない場合は、育児休業前の賃金を超えてしまうため、賃金を超えないように給付率の調整が行われます。

6.国民年金保険料免除措置(育児期間中)の創設

1~5までに挙げたこれらの施策として国民年金保険料免除措置(育児期間中)の創設が挙げられます。この免除措置は2026年10月からの施行となります。

対象となるのは、自営業やフリーランスなど国民年金第1号被保険である子を育てる父母です。

実父などの場合は、子を育てることになった日から子が1歳になるまでの最大12か月の間、国民年金保険料が免除されます。産前産後免除(4か月)が適用される実母の場合は、産後免除期間に引き続く9か月間が免除となります。

免除対象期間中は国民年金の加入期間として認められるため、将来受け取る基礎年金は満額が保障されます。

7.子ども・子育て支援金制度の創設

上記の1、3~6までに挙げたこれらの施策として、被保険者が加入する医療保険(健康保険、国民健康保険など)の保険料に上乗せされる子ども・子育て支援金制度が26年度から段階的に導入されます。すでにある「子ども・子育て拠出金」も存続されます。こども家庭庁によると、医療保険加入者一人当たり平均支援金額(月額)として、26年度は250円、27年度は350円、28年度は450円と試算されています。

法律の改正で自治体の業務は増加に

子ども・子育て支援法等の改正によって、確実に増える地方自治体の業務的負担に対して、どのような対策をとっていくのかが、各自治体の最大の課題です。

財政面で負担が増える

子ども・子育て支援法等の改正により、各自治体は、保育施設の整備・運営費、人材確保・定着のための採用費・研修費、無償化の財源確保などの対応が必要になってきます。

自治体にとって、国からの歳出改革だけでは子ども・子育て支援法等の改正に伴う費用を賄えないので、新たな財源確保について検討しなくてはなりません。

人材面で負担が増える

子ども・子育て支援法等の改正による支援サービスを展開するためには、まず子育て支援業務を担う職員を増員することが急務です。また、保育士など、専門知識を必要とする人材も必要となります。そして、確保した人材が長期間働けるように、教育体制の充実や待遇の改善も同時に考慮する必要があります。

運用・管理面で負担が増える

一番の懸念点は、利用者が、子ども・子育て支援法等の改正の内容を理解できず混乱してしまうことです。利用者が制度について正しく理解していないため、相談や問い合わせの増加が予想されます。そこで、自治体は適切な情報提供を行い、相談や問い合わせに対応する窓口業務の体制を整備する必要があります。

自治体DXでノンコア業務を減らそう

子ども・子育て支援法等の改正によって、自治体の業務は増加しています。財政面、人材面、運用・管理面の負担増は避けられません。そこで、自治体DXが有効です。

自治体には、膨大な量のノンコア業務が存在します。ノンコア業務とは、本来の行政サービスとは直接関係のない、事務作業や雑務などのことです。ノンコア業務は自治体DXで減らすことができます。

自治体DXとは

自治体DXとは、自治体が現在のアナログ的な体制を改善するためにデジタル技術を活用し、「住民の利便性の向上」や「業務効率化による行政サービスの向上」を目指す取り組みのことです。

デジタル技術で行うことは、Webサイトやアプリケーションを利用した行政サービスの提供、オンラインでの手続きや申請の受け付け、クラウドコンピューティングの活用などが含まれます。

自治体DXのメリットは数多くあります。まずはデータ分析によって住民ニーズを的確に把握し、より効果的な行政サービスを提供できるようになることです。また、本来の行政サービスとは直接関係のない、事務作業や雑務などのノンコア業務を自動化や、オンライン化することで、職員の負担を軽減し、本来の業務に集中できるようになります。そして、業務効率を向上させることで、住民に対するサービスの質を向上させることができます。

ノンコア業務を自動化することで、今回の子ども・子育て支援法等の改正に伴う利用者の相談や問い合わせなどの窓口業務に体制を集中することができます。

Web口座振替で自治体DXを促進

自治体DXの中でもノンコア業務が自動化できるものとして注目されているのが、Web口座振替受付です。Web口座振替受付は、税金などの納付にかかる口座振替の登録手続きをインターネットからできるサービスです。

書類記入や印鑑が不要で、郵送や窓口持参の手間なく、特定の金融機関からの自動引き落としが可能になります。

納付者の利便性が向上

納付者は、Web上で登録手続きできるため24時間365日いつでも手続きが可能となり、印鑑不要のため窓口に行く必要がなく、手続きにかかる時間が短縮されます。マルチバンク対応のため、都市銀行、地方銀行、ゆうちょ銀行など幅広い金融機関ラインナップから選択することができ、利便性の向上に貢献できます。

業務効率化・コスト削減が可能

従来の口座振替依頼書による紙での手続きと比べて、ペーパーレス化によりこれまで職員が行っていた口座振替依頼書の郵送や窓口対応、データ入力などの業務が改善され、コスト削減も見込めます。

また、口座振替依頼書の書き損じや印鑑相違による差し戻し書類の不備も発生せず、再提出のやり取りが不要となります。

低予算・短納期の導入が可能

Web口座振替は、低予算・短納期で導入できるという大きなメリットがあります。Web口座振替はクラウド型のサービスを利用することで、初期費用や導入期間を抑えることができます。これは、財政面や人材面での負担が大きい自治体にとって大きな魅力です。

既に多くの自治体でWeb口座振替が導入されており、その効果が実証されています。例えば、尼崎市役所では、ヤマトシステム開発が提供する「Web口座振替受付サービス」の導入により、書類などの不備対応件数は約20%減少。残業時間も削減できました。

まとめ:Web口座振替のことならヤマトシステム開発にご相談を

改正された子ども・子育て支援法は、自治体にとって業務量の増加や財政面の負担増につながります。そこで、自治体DXを導入することで、ノンコア業務を減らし、効率的な業務運営を目指すことが重要です。

ヤマトシステム開発の「Web口座振替受付サービス」であれば、スマートフォン・パソコンから、24時間365日いつでも口座振替の登録手続きができるため、ノンコア業務を削減することが可能です。ノンコア業務の削減の一環として、一度検討してはいかがでしょうか。

関連サービス

- Web口座振替受付サービス

- 口座振替登録手続きをWebで完了!登録にかかる手間を削減、印鑑不要で即時に登録が完了します。