書類ごとに異なる保存期間、増えていく書類の効率的な管理方法とは?

増え続ける書類に頭を抱えていませんか?会社で取り扱うさまざまな書類の保存期間は法令で定められていて、永久保存もあれば、5年など短い保存期間の書類もあり期間がバラバラです。会社法とは別に、社内規定で保存期間を設けている書類もあります。書類は保管場所も必要になり、管理が大変です。

書類を電子データ化することで保管場所を取らず、検索も簡単になります。安全で効率的な管理方法で、書類管理の煩雑さを解消するサービスをご紹介いたします。

さまざまな書類と保存期間

会社で取り扱うさまざまな書類には、法令上の規定に基づいた保存期間が定められています。また、社内規定に基づいて保存している書類も存在します。会社で取り扱う書類を適切に保存することで、法令違反を防ぐことができ、税務調査などの際に必要な書類を迅速に提出することが可能となります。

保存期間が30年から永久保存の書類

主に総務・庶務関係や人事・労務関係などの書類は永久保存が必要と考えられています。

これには、株主名簿、登記・訴訟関係書類、官公庁への提出文書、官公署からの許可書・認可書、通達などに関する重要な書類、知的所有権に関する関係書類などが含まれています。会社によっては会社の設立関連書類、株主総会の議事録、資産に関する重要な契約書、不動産の登記簿などを永久保存しています。これらの書類は、企業の歴史や法的権利を証明するために必要不可欠であり、長期間にわたり保存されることで、将来的な紛争解決や経営の透明性を確保する役割を果たします。

保存期間が30年とされる書類は、労働安全衛生関係が該当します。

保存期間が5年から10年の書類

書類の保存期間が5年から10年とされる書類は、主に税務・経理関係や人事・労務関係が該当します。

保存期間が10年の書類には会社法に基づき以下のような書類があります。

取締役会の議事録や監査役会の議事録は、会議の日付や場所および議決された内容を記録するための書類です。会議が開催された際には必ず作成します。

会計帳簿(総勘定元帳など)は、会社の資産の動きを詳細に記録するための書類で、会社法により作成が義務付けられています。これらには日付、取引相手、取引内容、目的、金額が記載されています。全ての取引を勘定科目ごとに分類して記帳した総勘定元帳などがこれに該当します。帳簿は閉鎖の日から起算して保存が必要です。

月次・年次の決算書類は会社の経営状況を示すための書類で、貸借対照表(BS)、損益計算書(PL)、株主資本等変動計算書などが含まれます。

保存期間が7年の書類には以下のような書類があります。

法人税法に基づき、取引に関する帳簿(仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳など)、現金収受や預貯金取引で作成した証憑書類(領収書、預金通帳、借用書など)、有価証券の取引で作成される証憑書類(有価証券受渡計算書、売買報告書、社債申込書など)、取引証憑書類(注文書、請求書、見積書など)、所得税法に基づき源泉徴収に関する書類(給与所得者の扶養控除等申告書など)が含まれます。

保存期間が5年の書類には以下のような書類があります。

会社法に基づき監査報告・会計監査報告など、身元保証に関する法律に基づき従業員の身元保証書、誓約書など、労働安全衛生規則に基づき健康診断個人票などが含まれます。

社内規定で保存している書類

社内規定の中には、就業規則のように法律上作成が義務付けられているものもありますが、義務付けられていないもので、会社の運営や従業員の行動規範を独自に定めている場合があります。この社内規定で、書類の保存期間を定めている企業も多くあります。

紙の書類の保存方法

日々増えていく書類の保管場所は限られたオフィス内に確保する必要があるため、スペースが足りなくなることがあります。 特に、書類ごとに異なる保存期間が設けられている場合、保存期間を厳守する必要だけではなく、期限を過ぎたら廃棄する管理も必要になり、効率的な管理方法が求められます。

大量の書類の管理場所の確保が必要

大量の書類を保存する際には、まず書類の量と保存期間を把握することが重要です。

特に大量の書類を保存する必要がある場合は、オフィス内だけでなく倉庫やレンタル収納などの方法も検討しなければなりません。しかし、倉庫やレンタル収納の手配にはコストがかかり、管理の手間も増えてしまいます。

書類の保管場所を確保する際には、以下の点に注意することが重要です。

- 書類を分類する

保存期間、書類の種類、発生日や契約日、取引先・プロジェクト名などで分類します。 - 書類の整理を行う

分類した書類をファイルやフォルダごとにとじて、視認性のためラベルを貼り付けて保存します。 - 保管場所の環境に注意する

直射日光が当たらない、湿気や湿度の変化が少ない場所へ保存し書類の劣化を防ぎます。

書類の量と保存期間を把握することで、必要な保存スペースを計算することができます。また、書類を分類し整理することで、必要な書類をすぐに取り出すことができるようになります。

書類のラベリングと管理

書類のラベリングと管理とは、ファイルやフォルダ、ファイルボックス、文書保存箱へ、書類の種類(例:契約書、請求書)、発生日や契約日の期間(例:2024年度)、担当部署名などの一貫性のあるラベルを貼り付けることです。書類の識別が容易になり、必要な情報を迅速に見つけることができます。

また、書類の種類ごとにラベルの色を異なる色にすることで、視覚的な区別ができます。

次に、ラベリングしたファイルやフォルダを書類の種類や保存期間にわけて、キャビネットに保存します。頻繁に使用する書類は取り出しやすい場所に保存します。

さらに、定期的な見直しを行い、不要な書類を適切に廃棄することで、書類管理の効率を高めます。適切なラベリングと管理は、書類へのアクセスを迅速化し、業務の効率化を実現します。

電子データ化して管理の効率化

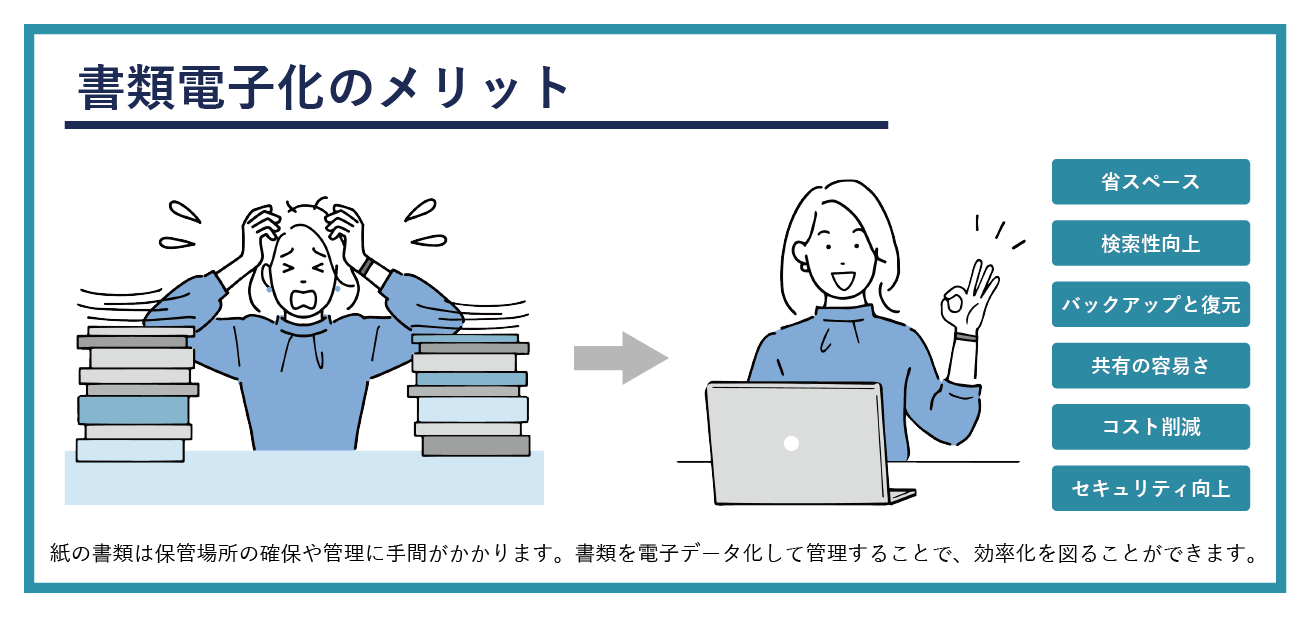

会社で取り扱う書類の保存期間は法令で定められています。書類の種類によって保存期間は異なります。紙の書類のまま保管することで保管場所が増えていくため、書類の電子データ化が注目されています。電子データ化には、スペースの削減と検索性の向上のメリットがあります。ただし、電子データ化した書類の管理にも注意が必要です。メリットだけでなく、注意点も理解した上で導入することが重要です。

書類を電子データとして保存

書類の保存期間はさまざまで、中には永久保存が必要と考えられている書類もあります。しかし、書類は保管場所の確保や管理に手間がかかります。そこで、書類を電子データ化して、デジタル管理することで、効率化を図ることができます。

主なメリットは次のとおりです。

- 省スペース: 紙の書類を保存するための物理的なスペースが不要になるため、オフィスの有効活用が可能です。

- 検索性向上: 電子データはキーワード検索が可能で、必要な書類や情報を迅速に見つけることができます。

- バックアップと復元: 電子データは簡単にバックアップを取ることができ、災害や事故によるデータ喪失リスクを軽減できます。

- 共有の容易さ: 電子データはネットワークを介して容易に共有でき、リモートワーク時の対応や他部門との連携がスムーズになります。

- コスト削減: 紙の使用量を削減することで、印刷費用や保存費用が削減され、経費の節約になります。

- セキュリティ向上: パスワード制限やアクセス制限、暗号化などのセキュリティ対策が施しやすく、不正アクセスや情報漏えいを防ぐことができます。

電子データ化には、スキャナーを使用した方法や、スマートフォンで撮影する方法などがあります。電子データ化した書類を、OCRツールなどを使用してテキストを抽出し保存します。クラウドストレージサービスなどに保存することで、いつでもどこからでもアクセスすることが可能になります。OCR処理を行うことで文字として識別されるため、検索機能などを利用して簡単に必要な書類を見つけることができます。

電子データ化した書類の管理上の注意点

書類を電子データ化することで、オフィス内の保管場所の削減や、電子データ化した書類の検索性の向上など、管理効率を高めることができます。しかし、電子データには、紙の書類にはない注意が必要です。

主な点は次のとおりです。

- 改ざん対策の注意: 電子データは、比較的簡単に改ざんすることができます。改ざんを防ぐためには、電子署名やタイムスタンプなどの技術を活用することが有効です。

- 長期保存の注意: 電子媒体にも寿命があるため、経年劣化で記録情報の見読性と完全性が損なわれる可能性があるため、データのバックアップを定期的に取り、保存環境に注意する必要があります。

書類の電子データ化は、書類管理を効率化する有効な手段です。しかし、注意点も理解した上で適切な対策を講じることが重要です。

まとめ:文書スキャニングサービスで安全で効率的な管理方法を

会社で取り扱う書類を紙の書類のままオフィス内に保存するのには、スペース確保が必要となりますが、ヤマトシステム開発の文書スキャニングソリューションは、書類を電子データ化し、データ化した書類を廃棄や倉庫へ保管します。

OCR処理を行った電子データ化した書類に簡単にアクセスでき、検索や共有も簡単に行うことができます。さらに、データ化した書類は容易にバックアップを取ることができ、万が一のデータ損失や災害時でも迅速な復旧が可能になります。

関連サービス

- 文書スキャニングソリューション

- オフィスに溜まる書類を電子化してペーパーレス!紙の管理をやめて紛失リスク削減・業務効率化を実現します。