プライバシーマークとは?取得方法や取得している企業を選ぶメリットを解説

プライバシーマークとは、「個人情報の適切な管理体制を整えている」ということを第三者機関によって認証された企業のみが取得できるマークです。個人情報保護の重要性が高まる中、企業にとってプライバシーマークの取得は大きなメリットをもたらします。本記事では、プライバシーマークの概要から取得方法、取得企業のメリットまで詳しく解説します。

プライバシーマークとは何か

一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の「プライバシーマーク制度」のサイトによれば、プライバシーマークは以下の通り、「JIPDECに、『個人情報保護に関して一定の要件を満たしている』と認められた事業者が使用を認められる登録商標(サービスマーク)」のことです。Pマークと略して呼ばれることもあります。

日本産業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム─要求事項」に準拠した「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」に基づいて、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を評価し、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度のことです。

出展:JIPDEC プライバシーマーク制度 プライバシーマークとは

プライバシーマークの取得対象となる企業

プライバシーマークが付与される対象となる企業は、「国内に活動拠点を持つ事業者」となっています。

また、プライバシーマークの付与は法人単位での付与となっています。(なお、医療法人や学校法人等一部例外がある場合もあります。)

国内に活動拠点がある事業者に限られている理由としては、プライバシーマーク制度が日本の法律に基づいた日本独自の規格であるためです。

国外が活動拠点となっている事業者や反社会的な勢力などに該当する事業者は取得の対象とはなりません。

多くの企業がプライバシーマークを取得している

近年、個人情報保護に対する意識が高まり、企業が積極的に取り組みを強化する一環として、プライバシーマークを取得する企業が増加しています。

2025年2月19日現在では、17,725社の事業者がプライバシーマークを取得しており、多くの企業が個人情報保護に関して積極的な取り組みをしていることがうかがえます。

出展:JIPDEC プライバシーマーク制度 キーワードでみるプライバシーマーク制度

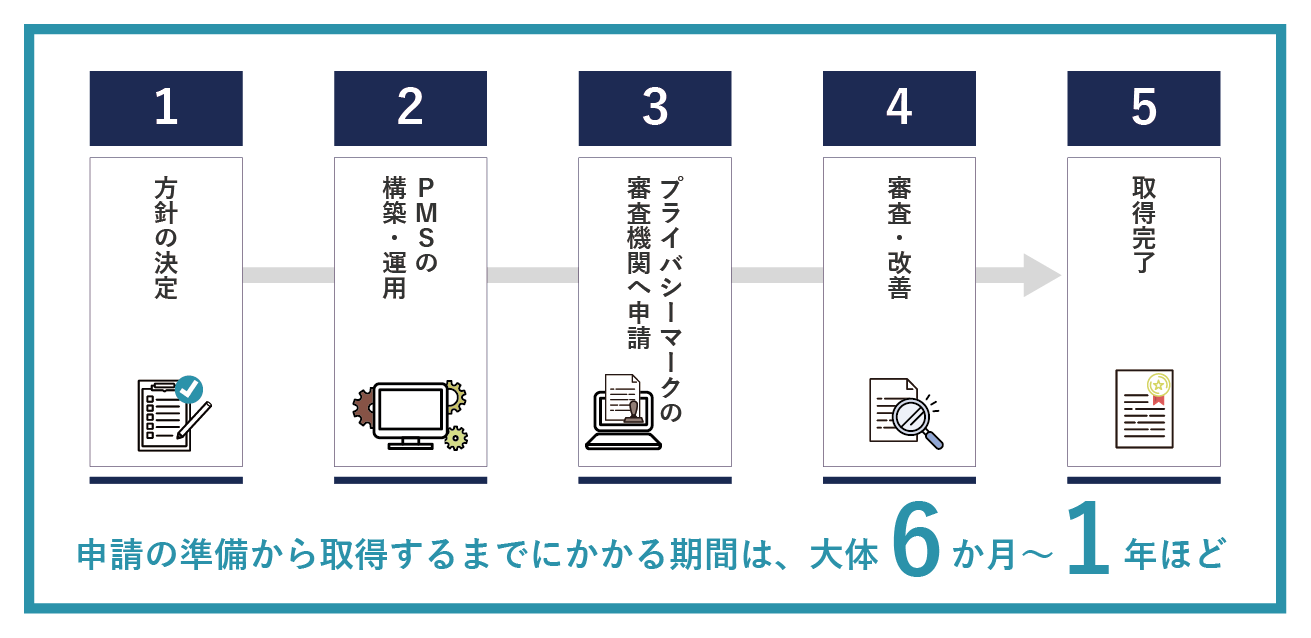

プライバシーマークを取得するには

プライバシーマークを取得するには、個人情報の適切な取扱いに関する基準を満たし、事業内容や組織に見合った体制を整える必要があり、取得までのステップとしては主に以下の5つがあげられます。

【取得までのステップ】

- 方針の決定

- PMSの構築・運用

- プライバシーマークの審査機関へ申請

- 審査・改善

- 取得完了

なお、申請の準備から取得するまでにかかる期間は、大体6か月~1年ほどだといわれています。

それでは、具体的な取得条件や申請手順について、詳しく見ていきましょう。

プライバシーマークの取得条件

プライバシーマークを取得するための取り組みや申請を行う前に、まずは取得条件を確認しましょう。

「プライバシーマークの取得対象となる企業」の部分でも記載した通り、プライバシーマークの取得対象となる企業は国内に活動拠点を持つ事業者です。

さらに、少なくとも以下の条件を満たしている企業であり、実際の事業活動の場で個人情報の保護を推進している必要があります。

【対象企業となるのに満たす必要のある条件】

- JIS Q 15001「個人情報保護マネジメントシステム─要求事項」に基づいた「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」に即し、個人情報保護マネジメントシステム(以下「PMS※」という)を定めていること

※PMS:Personal information protection Management System - PMSに基づき実施可能な体制が整備されて個人情報の適切な取扱いが行われていること

- 「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」に定める欠格事項に該当しない事業者であること

(条件に該当するか否かは、事業者自身による申請書での宣誓に加え、現地審査時に確認を行います)

これらの条件を満たせる企業のみが、プライバシーマークの取得対象となります。

申請の手順や必要な費用とは

プライバシーマークの取得にあたっては、実際の申請を行う前に「1. 方針の決定」「2. PMSの構築・運用」「3. 内部監査の実施」を行う必要があります。

- 方針の決定

個人情報の保護に関する方針を決定し、PMSの構築・運用、プライバシーマーク取得を推進するための規格作成などに取り組みましょう。また、業務で取り扱う個人情報の洗い出しやリスクの分析などを実施し、その結果を元に対策の策定やPMS文書の作成を行います。 - PMSの構築・運用

作成したPMS文書の内容に従い、組織内でPMSを構築・運用します。

「JIS Q 15001」の要求事項に基づくPMSの構築や体制の整備、規程類の策定だけでは、申請はできません。最低でも1回以上、PMS運用のPDCAサイクルを実施しておくことが必要となります。構築したPMSのPDCAサイクルを回して課題を発見し、改善して運用するところまで行いましょう。

また、PMS運用開始後は、策定されたルールを守って業務が行われているかを内部監査で確認し、問題点が見つかった場合には、改善策を決定して実行しましょう。

ここまでの対応が完了したら、審査機関へ申請を行います。

申請や審査の手順としては、以下の通りです。 - プライバシーマークの審査機関へ申請

JIPDECなどの審査機関に申請書やPMS文書などの関連書類を提出します。

オンライン申請と郵送での申請で必要な申請書類に違いがあり、都道府県や業種によって提出先も変わるため、注意が必要です。詳細は以下のプライバシーマーク制度のサイトをご確認ください。

【新規申請に必要な書類】プライバシーマーク制度 Pマーク申請・報告書類

【提出先】プライバシーマーク制度 申請先 - 審査・改善

申請書類に不備がないかを確認する形式審査を経て受理された後、提出されたPMS文書が基準に適合しているかどうかの文書審査があります。また、その後に審査機関による現地審査が行われ、内部監査の責任者や個人情報の管理者、Pマーク取得の申請者などにヒアリングとともに、記録文書などの提出を求められます。 - 取得完了

審査が完了し、適正があると判断された場合には審査結果の通知が送られてきます。

通知が来た後、審査機関と「プライバシーマーク付与契約」を締結することで、プライバシーマークが完了し、マークを使用することができるようになります。

また、プライバシーマークを取得するには上記の手順による申請だけでなく、申請料・審査料・付与登録料などの費用も支払う必要があります。

企業の規模によって支払う費用は変わりますが、数十万〜数百万円が相場となっています。小規模の企業の場合でも約31万円の費用が掛かります。新規の場合 更新の場合 企業規模 種別 小規模 中規模 大規模 小規模 中規模 大規模 申請料 52,382 52,382 52,382 52,382 52,382 52,382 審査料 209,524 471,429 995,238 125,714 314,286 680,952 付与登録料 52,382 104,762 209,524 52,382 104,762 209,524 合計 314,288 628,573 1,257,144 230,478 471,430 942,858

プライバシーマーク取得に関する費用の詳細は、以下のプライバシーマーク制度のサイトもご覧ください。

プライバシーマーク制度 費用

厳しい審査基準がある

前述の通り、5つの手順を実施する必要があるプライバシーマークの取得ですが、審査の段階では厳しい基準が設けられています。

審査は形式審査・文書審査・現地審査の3つの工程が設けられており、順番に審査を通過しなければなりません。それぞれの段階で実施される審査内容や観点を以下に記載しますので、申請を検討する際の参考にしてみてください。

形式審査: 申請書類に不備がないかを確認する審査です。結果によっては、申請書類の修正や追加提出などを求められることもあります。

文書審査: 申請書類のうち、PMS文書がプライバシーマークにおけるPMS構築・運用指針に適合しているかどうかを審査します。以下2点の観点が主だった審査基準となります。

【審査観点】

- 内部規定のプライバシーマークにおけるPMS構築・運用指針への適合状況

- すべての従業者が内部規程を遵守するための、具体的な手順・手段などの策定状況

※最低限、内部規程に定める具体的な手順・手段については、以下のサイトをご確認ください。

プライバシーマーク制度 形式審査~文書審査

現地審査: 現地審査では以下の審査を実施し、『JIS Q 15001』に基づいたPMS通りに体制が整備されて運用されているかを確認します。また、内部監査の状況や、従業員教育に関するヒアリングが行われたり、記録となる文書を提出することを求められたりする場合もあります。

【実施される審査】

- トップインタビュー

- PMS運用状況の確認

- 現場での実施状況の確認

- 審査の総括

上記の審査工程や観点に基づき、『JIS Q 15001』に適合しているかなどを厳しく審査されます。

また、欠格事項に該当する場合にはプライバシーマークを付与されず、取得後も情報漏えいなどが発覚した場合には取り消しや停止処分を受け、処分をプライバシーマーク制度のサイトで公表されるというペナルティもあります。

そのため、取得後に問題なく維持している企業は取得している企業は、個人情報保護のために一定水準のさまざまな取り組みを実施していると言えるでしょう。

プライバシーマークを維持するには

プライバシーマークを維持するためには、2年ごとに行われる更新審査に合格しなければなりません。プライバシーマーク付与の有効期間満了の8か月前の日から4か月前の日までに更新申請を行う必要があります。

ここからは、具体的な更新条件や申請の手順について見ていきましょう。

更新条件や申請の手順

プライバシーマークの更新の際には、新規で取得する際と同様の手順にて申請を行います。

なお、申請書類の提出については、原則として前回審査時と同じ審査機関へ提出する決まりとなっています。

審査については、新規で取得する際と同じように形式審査・文書審査・現地審査の3つを受けることとなります。

更新審査の際には、前回の審査から個人情報保護の体制や制度が維持・運用されていたのかを確認するため、直近2年分の記録類を用意しておくことが必要です。

そうした記録類がない場合、PMSの運用ができていないことを指摘されてしまうため、「なぜ記録がされていなかったのか」、「今後、どうしたら継続的に運用することができるのか」という点について組織内で見直し、是正を行う必要があります。

また、以前の審査から個人情報保護管理者や申請の担当者が変更されている場合には、審査機関へ変更報告書を提出する必要があります。

その他、会社の登記事項や定款などに変更があった場合には、写しを用意する必要がありますので、変更事項がある場合には確認しながら申請を進めましょう。

プライバシーマークを維持することで、企業は個人情報保護に対する取り組みを継続的に行っていることを示すことができるため、忘れずに更新を行いましょう。

プライバシーマークを取得している企業を選ぶメリットとは

プライバシーマークを取得している企業を選ぶメリットにはどういった点があるのでしょうか。

まず、プライバシーマークは、「個人情報の適切な管理体制を整えている」ということを第三者機関によって認証された企業のみが取得できるマークです。

プライバシーマークを取得している企業を選ぶメリットは、以下の通りです。

【プライバシーマークを取得している企業を選ぶメリット】

- 自社が扱う個人情報の漏洩や不正利用を防ぐことができ、リスクが低減される

- 個人情報保護に関する体制や従業員への教育が整備されているため、信頼性が高い

- 自社のサービスの安全性を高めることができるため、顧客から自社への信頼度が高まる

- プライバシーマーク取得企業を選ぶことで、自社が個人情報保護に関心を持っていることを示すことができるため、企業イメージの向上に繋がる

近年、多くの企業では個人情報保護への意識が高まっているため、プライバシーマークを取得している企業は、顧客にとって安心感を与える材料となっています。そのため、自社で取引する企業や利用するサービスの選定を行う際には、ぜひプライバシーマークの取得状況も検討材料にしてみましょう。

プライバシーマーク取得済みのヤマトシステム開発が提供するおすすめのサービス

ヤマトシステム開発はプライバシーマークを12回更新しており、1999年の取得から約25年もの間、プライバシーマークを保持しております。

ヤマトグループが誇るセキュリティの高さで個人情報保護も万全の体制を整えている当社が提供しているサービスの中から、おすすめのサービスを2つご紹介します。

証明書類Web取得サービス

ヤマトシステム開発では、貴社のサービスをご利用になるユーザさまの本人確認書類と、各種書類の提出をオンラインで完結することが可能な「証明書類Web取得サービス」をご提供しています。

銀行の口座開設や各種カード・ローンの申し込み、保険商品の申し込み等、契約時・サービス提供時に本人確認が必要となる業務においてご利用いただけます。

本人確認書類の画像をWebにアップロードして提出する方法や公的個人認証を選択することができ、本人確認後に必要書類をWebでアップロードしていただくだけで、各種書類も取得することが可能です。

また、取得した本人確認書類や各種書類の目視確認作業のアウトソーシングの受託にも対応しております。個人情報保護などの各種セキュリティ対策には万全を期しておりますので、お気軽にご相談ください。

サービスの詳細は以下のページをご確認ください。

関連サービス

- 証明書類Web取得サービス

- Webのみで本人確認書類回収完了し業務の効率化を実現!申し込みに必要な各種書類の取得、書類の目視確認も可能です。

名刺de商売繁盛

社員が持っている名刺や社内で活用されていない名刺を社内で一括管理し、情報共有を行うことができる法人向けクラウド型サービス「名刺活用販促支援サービス 名刺de商売繁盛」をご提供しています。

名刺de商売繁盛は複合機やスキャナ、スマートフォンやタブレットなどで名刺を読み込むだけで、専属のオペレータがほぼ100%の精度で名刺データを作成いたします。

デジタル化された名刺データは、強固なセキュリティ対策を講じたヤマトシステム開発のデータセンターでお預かりするため、情報漏えいなどの心配もありません。

名刺de商売繁盛を利用して名刺をデータ化し、自社の営業活動に役立ててみてはいかがでしょうか。

サービスの詳細は以下のページをご確認ください。

関連サービス

- 名刺活用販促支援サービス 名刺de商売繫盛

- 名刺管理がユーザ数に制限がなく定額制!社内の名刺データを一元管理して営業活動やマーケティング活動に活かせます。

まとめ:企業やサービスの選定をする場合は、プライバシーマークの取得状況も検討材料にしましょう

プライバシーマークとは、一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)などの審査機関が認定する、個人情報保護の取組みが適切に行われている事業者に与えられるマークです。取得している企業は、「JIS Q 15001」に基づいた適切な個人情報保護の体制を構築していることが審査機関によって認定されているため、個人情報保護に対しても高い意識を持っています。そのため、提供されているサービスなどにおいても高度なセキュリティ対策を施されていると考えられ、安心して取引を行うことができます。

個人情報保護やセキュリティ対策をしっかり行っている企業を選ぶことは、自社のシステムやサービスを守るだけでなく、自社のサービス利用者の個人情報の安全を守ることにも繋がり、自社の社会的なイメージにも良い影響をもたらすでしょう。

自社が新しい取引先企業や利用するサービスの選定を行う際には、ぜひ、プライバシーマークの取得状況も検討材料に加えてみてはいかがでしょうか。