電子マネーとは?導入や利用するメリットとデメリットを紹介

公開日:2023/03/22

最終更新日:2025/07/31

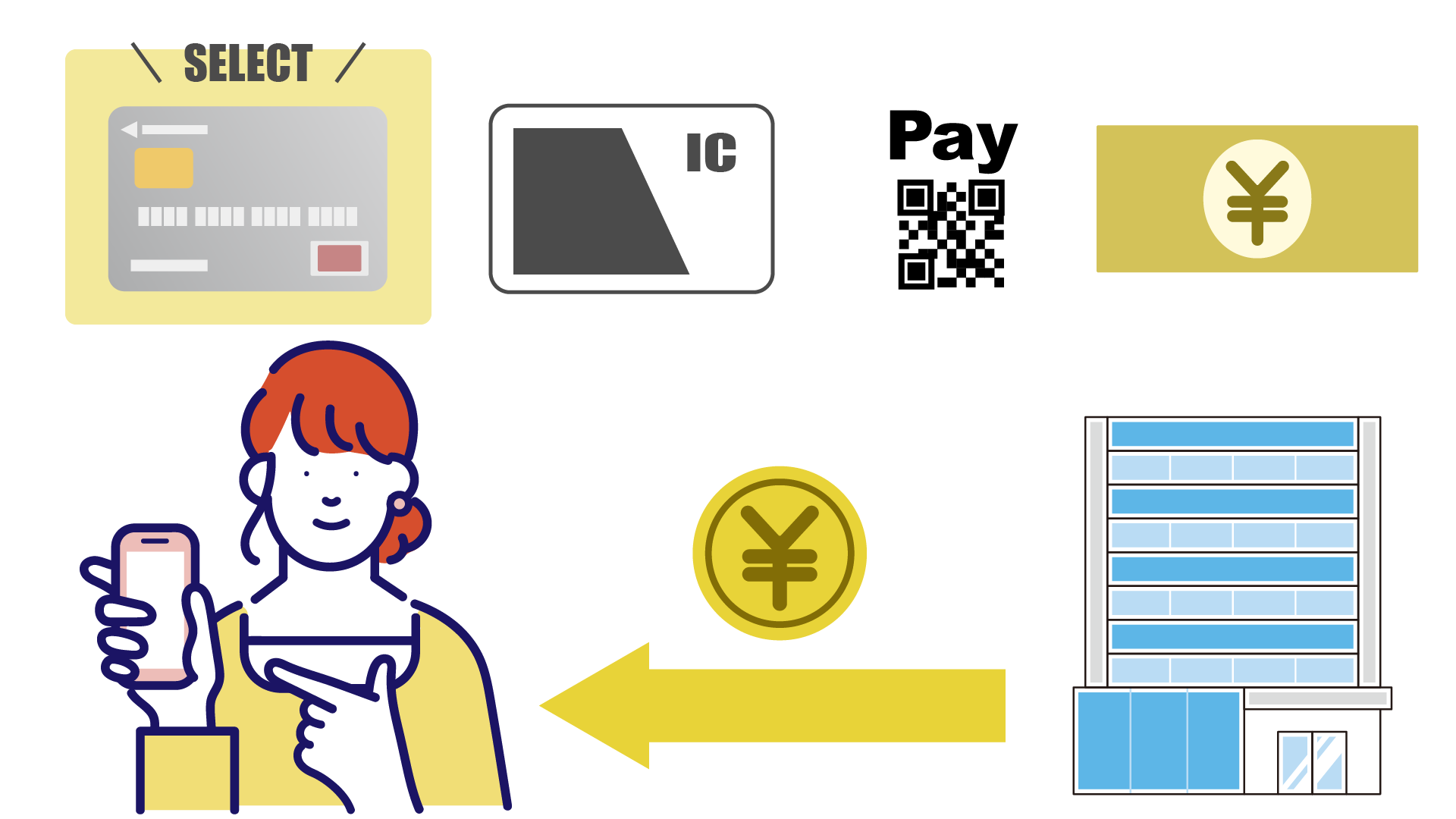

スマートフォンのコード決済やプリペイドカードなど、デジタル化したお金である電子マネー。近年、キャッシュレス決済の現場で存在感が増しており、消費者側、店舗側双方が、電子マネーがどんなものなのかを知っておく必要があります。電子マネーについて消費者側、店舗側それぞれのメリットとデメリットを解説します。また給与(賃金)デジタル払いや、経費精算の電子マネー支払いについて解説します。

電子マネーの概要

電子マネーとは、「デジタル化したお金」もしくは、「デジタル化したお金で決済を行うこと」をさします。最初に、デジタル化したお金(電子マネー)の種類や決済方法など、いくつかの側面から電子マネーの概要を確認しましょう。どの電子マネーも、ICカードだけではなくアプリの利用も多くなっています。

電子マネーの種類

- 交通系電子マネー

交通会社が発行している電子マネーで、電車やバスなどの乗車だけではなく、駅構内だけでなく多くの自動販売機や店舗で利用できます。

- 流通系電子マネー

流通系企業が発行している電子マネーで、発行企業と系列店での利用が前提になっています。ポイント優遇や割引キャンペーンなどお得に利用することができます。

- コード決済型電子マネー

スマートフォンに電子マネーの決済アプリをインストールして、コード決済やバーコードを読み取り支払いに利用します。アプリではクレジットカードや銀行口座などと連携する支払い方法のほか、ATMを利用した現金チャージも可能です。

- クレジットカード系電子マネー

クレジットカードと連携する電子マネーです。クレジットカードに電子マネー機能がついた一体型や、コード決済の方法をクレジットカード決済に選択するといった方法があります。スマートフォンやカードを端末にかざすだけで決済が完了するタイプもあります。

クレジットカードと電子マネーの違い

電子マネーとクレジットカードは、どちらも現金がなくても買い物ができる「キャッシュレス決済」である点は同じです。支払う現金を探す手間が省け、スマートに会計を済ませられるのが大きな魅力です。しかし、電子マネーがデジタル化されたお金で決済を行う一方、クレジットカードの支払いは銀行口座にあるお金で行われます。

また、決済の仕組みも大きく異なります。電子マネーは「前払い」「即時払い」「後払い」などさまざまな支払い方法がありますが、クレジットカードは毎月の締め日と支払日があらかじめ決まっており、利用額が後日まとめて銀行口座から引き落とされる「後払い」です。分割払いやリボ払いといった、支払い方法を柔軟に変更できるのもクレジットカードの大きな特徴です。

さらに、クレジットカードは原則として18歳(高校生は除く)以上からでないと作れませんが、プリペイドカードやスマートフォンやICカードを利用した電子マネーに年齢制限はありません。使い切り型のプリペイドカード(デジタルギフトカードなどを含む)は気軽に送ることができるため、送るシーンは多くあり購入者以外の人が使っても問題ありません。しかしクレジットカードは原則として本人しか利用できません。

決済時のやり取りによる違い

電子マネーの決済方法には、ICカードやスマートフォンを専用端末にかざすだけで決済が行われる「非接触型決済」と、スマートフォンの二次元コード(決済)やバーコードを読み取ることで決済が行われる「コード決済」があります。

クレジットカードには、専用端末にかざすだけで決済が行われる「非接触型決済」と、専用端末へカードを差し込み暗証番号の入力やサインが必要となることもあり、時間がかかることがあります。

キャッシュレス決済の利用増加

近年キャッシュレス決済の利用金額は増加傾向です。利用金額の全体ではクレジットカードでの決済金額が多くなっていますが、コード決済の決済金額・割合が年々増加しています。

| 2018年 | 2020年 | 2022年 | 2024年 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| クレジットカード | 決裁金額 | 66.7兆円 | 74.5兆円 | 93.8兆円 | 116.9兆円 |

| 割合 | 90.7% | 86.8% | 84.5% | 82.9% | |

| デビットカード | 決裁金額 | 1.3兆円 | 2.2兆円 | 3.2兆円 | 4.2兆円 |

| 割合 | 1.8% | 2.5% | 2.9% | 3.1% | |

| 電子マネー | 決裁金額 | 5.5兆円 | 6.0兆円 | 6.1兆円 | 6.2兆円 |

| 割合 | 7.5% | 7.0% | 7.5% | 4.4% | |

| コード決済 | 決裁金額 | 0.2兆円 | 3.2兆円 | 7.9兆円 | 13.5兆円 |

| 割合 | 0.2% | 3.7% | 7.1% | 9.6% | |

| 合計 | 決裁金額 | 73.5兆円 | 85.8兆円 | 111.0兆円 | 141.0兆円 |

消費者が電子マネーを利用するメリットとデメリット

電子マネーで支払うことの消費者におけるメリットとデメリットを解説します。

消費者における電子マネーのメリット

スマートな支払いが可能となります。支払う現金を探す手間が省け、お釣りを待つといった動作が会計時に不要であるため、急いでいるときでもスピーディーに支払いができます。利用金額に応じたポイント付与や、店舗独自のポイント付与などをためて利用することができるお得さもあります。お得なキャンペーンが開催されれば、現金払いよりもお得に買い物ができる場合があります。

さらに支出の可視化ができます。多くの電子マネーでは利用履歴が残るので、どこでいつ使ったのかを管理するツールとしても使えます。家計簿アプリなどと連携すれば、お金の流れを簡単に把握できます。

電子マネーによっては、スマートフォンアプリなどを利用して個人間送金ができるため、複数人での会計時など便利に利用でき、送金履歴が残るため支払い忘れや受け取り済みかを確認できます。

消費者における電子マネーのデメリット

利用できる店舗が限られていたり、利用できる種類が限られていることがあります。ネットワーク不良で使えない事態も想定されます。

現金をチャージして利用する電子マネーの場合、デジタル化した電子マネーを現金化するのが難しいケースがあります。現金化できる場合も、所定の手数料がかかることや、一定の時間かかかることが多いです。チャージした後で「使用できる店舗が少なかった」「急に現金が必要になった」といった場合に困る可能性があります。また、利用前にチャージする必要があり、オートチャージ機能がない場合は、残高不足で決済できないことも想定されます。

現金と比べて、お金を使っている感覚が薄れ、使いすぎてしまう可能性があるため、電子マネーの種類によっては利用上限額を設定したり、予算管理アプリなどと連携して、使いすぎを防ぐことが大切です。

店舗が電子マネーを導入するメリットとデメリット

消費者における電子マネーを利用するメリットとデメリットを解説しましたが、次は店舗における電子マネーを導入する場合のメリットとデメリットを解説します。

店舗における電子マネーを導入するメリット

現金のやり取りがなくなり会計時間を短縮でき、レジが混雑しやすい時間帯に効果的です。また、レジ締め作業や、金銭管理にかかる手間の削減につながります。ポイント付与や割引キャンペーンなどの特典を電子マネーに紐づけて行うことができ、顧客満足度を高めリピーターの獲得につながります。

店舗における電子マネーを導入するデメリット

システムを購入するため初期費用がかかる

決済専用端末やコード決済の二次元コードやバーコードを読み取るための専用機材を用意する必要があります。消費者側がコード決済を読み込む方法では専用機材は不要ですが、消費者側が読み込み作業を行う手間があります。

キャッシュレス事業者への決済手数料がかかる

決済専用端末やコード決済の二次元コードやバーコードを読み取るための専用機材を用意する必要があります。消費者側がコード決済を読み込む方法では専用機材は不要ですが、消費者側が読み込み作業を行う手間があります。

現金化までに一定の時間がかかる

一週間や10日ごとに現金が入金される仕組みのため、現金化までに一定の時間がかかります。入金までのタイムラグにより、一時的に手元の現金が不足する可能性があります。現金化までのスピードは経営にも影響するため注意が必要です。

上記のほかに「さまざまな決済方法があるのでどれを選んでよいのか分からない」と悩む場合もあるかもしれません。そういった場合はさまざまな決済方法に対応しているキャッシュレス決済のサービスを利用するのがおすすめです。さまざまな決済方法に対応しているキャッシュレス決済のサービスは、会計時の業務フローの負担軽減効果も期待できます。

店舗側、消費者側、ともにメリットが大きい一方で、いくつかのデメリットもあります。しかし、政府は電子マネーの利用を推進しています。例えば、自動車税や不動産取得税、個人事業税なども電子マネーで支払えるようになってきています。 このような流れのなかで、今後もさらに電子マネーによる支払いは普及すると考えられます。消費者側は電子マネーを利用することで決済の選択を増やしていくと利便性が増すことでしょう。店舗側は、電子マネーでの支払いができないために顧客が不便さを感じることがないようにしたいです。顧客満足度を向上させるために、店舗も電子マネー決済の導入を検討することをおすすめします。

注目される給与(賃金)デジタル払い

労働基準法第24条では、賃金(給与など)の支払いは通貨払いの原則とされています。ただし通貨払いを原則としつつも、労働者(従業員)の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行口座に振り込んで支払うことができます。

これに対して、2023年4月より労働基準法が一部改正に施行された、給与(賃金)デジタル払いとは、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座に給与を振り込むことができます。

従業員は銀行やATMに行く手間がなくなるため、電子マネーによる給与(賃金)デジタル払いが求められる可能性があります。

企業側は金融機関への振込手数料が、従業員側は引出手数料が軽減するメリットがあります。また、普段利用している電子マネーでの受け取りができれば、従業員側の利便性も向上するでしょう。

詳しくは以下で解説しています。

あわせて読みたい

電子マネーの導入を積極的検討しよう

スマートな支払いができる電子マネーは、今後ますます利用されていくことでしょう。店舗は消費者ニーズに応えることが求められます。企業内でも電子マネーが普及している点を考慮して、電子マネーによる給与(賃金)デジタル払いの制度整備を検討してみることをおすすめします。

電子マネーによる給与(賃金)デジタル払いの導入は、負担が大きいと感じる企業も多いと思います。まずは経費精算から電子マネー支払いを利用することができる、マルチバリューチャージサービスでは、専用サイトから支払い(チャージ)依頼をするだけで、簡単に指定先へ支払いすることができます。多様な決済手段に対応していますので、経理部の負担を軽減できます。

関連サービス

- マルチバリューチャージサービス

- 企業から個人への支払いをキャッシュレス化!報酬、返金、経費精算など幅広い支払いにご利用いただけます。

参考: