【法人向け】マイナ保険証への移行で押さえるべき重要なポイントとは?

企業の運営において避けて通れないのがマイナ保険証への完全移行です。特に人事・労務管理担当者にとって、この移行対応は大きな課題ではないでしょうか。従業員一人ひとりの健康保険に関わるものが大きく変わるこの流れでなにから手をつけてよいのか、なにをすべきなのかが分からないと悩む担当者も少なくありません。

このコラムでは、マイナ保険証の概要やメリット・デメリット、そして移行にあたって企業が押さえるべきポイント等を解説いたします。

マイナ保険証ってなに?企業が押さえるべき基本知識

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みです。

マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせ、医療機関や薬局等で利用できるようにすることを指しています。医療機関や薬局などの窓口にある顔認証付きのカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、本人確認と資格確認を同時に行うことができます。マイナ保険証は2021年10月20日より運用が開始してされておりますが、国の方針では2024年12月には現在の保険証から完全移行することになっています。

現行の保険証が廃止!?移行スケジュールを確認しよう!

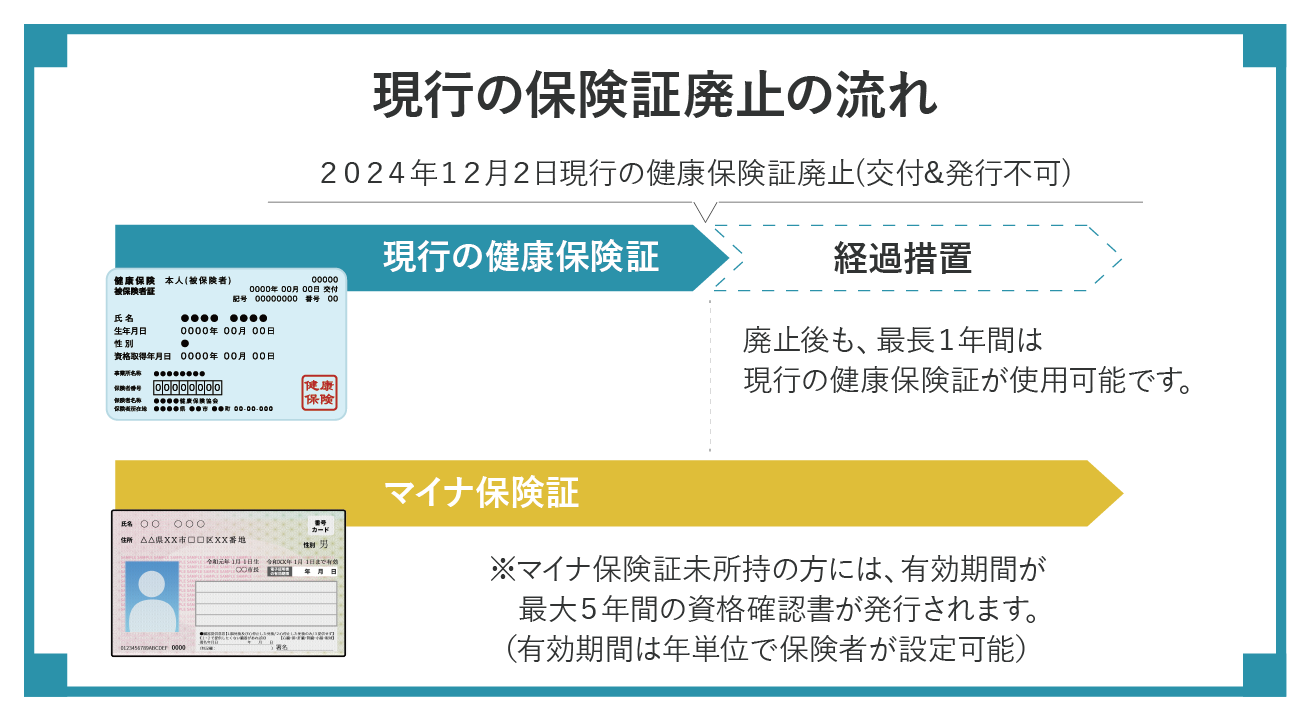

2023年12月22日、従来の保険証を2024年12月2日に原則廃止として、マイナ保険証へ移行することが閣議決定されました。すでに2023年4月より医療機関に対してマイナ保険証への対応が義務付けられており、2023年5月よりAndroidスマホへマイナンバーカードの電子証明書機能が搭載されています。また、iOSでも2025年春頃を目途に搭載される予定となっています。

経過措置として、現行の保険証廃止後も最長1年間は使用できるため、期間中はマイナ保険証と現行保険証の両方が使え、利用者が保険証を選択できる状況です。しかし、12月2日以降は現行保険証は新規発行や再発行が停止されるため、利用できるのはマイナ保険証のみとなります。

なお、取得が任意であるマイナンバーカード自体の普及率が低いため、各健康保険組合や協会健保ではマイナンバーカード自体を持っていない被保険者向けに資格確認書を発行を行う必要があります。移行期限や経過措置等についての政府が発表する情報を随時チェックしつつ、廃止日までに被保険者へ説明の実施や移行準備を進める必要があります。

マイナ保険証のメリット・デメリットとは

マイナ保険証は、企業運営における健康保険の手続きを大きく変えるものです。ここでは、そのメリットとデメリットをご紹介します。

主なメリットは以下の4点です。

- 保険証発行のタイムラグがない

- 限度額の認定証などの書類持参が不要

- 薬などの医療情報や医療費が確認可能

- 確定申告での医療費控除が簡単になる

その他、従業員の健康保険に関する業務の担当者にもメリットがあります。従業員の入社時には手続き完了後に保険証の手配の対応がないため手続きの完了を通知するのみで良く、従業員退社時の回収や保険証の紛失時の対応も不要であるため、業務効率化に繋がります。

一方、デメリットは以下の3点です。

- 全ての医療機関でマイナ保険証を利用できるわけではない

- 健康保険証と違い、受診時には毎回提示が必要

- マイナンバーカードを紛失した場合は再発行に時間がかかる

また、従業員によって所持している保険証がバラバラでは担当者の業務が複雑となってしまうため、強制はできませんが従業員へマイナンバーカード取得を推進する必要が出てきます。企業がマイナ保険証の導入を検討する際、これらのメリットとデメリットを十分に理解し、事前に対策を講じることが必要です。

保険証が変わる!マイナ保険証へスムーズに移行するために知っておくべきこと

マイナ保険証への移行は企業にとって大きな課題ですが、計画的に進めればスムーズに実施することは可能です。ここでは、現行保険証からマイナ保険証へスムーズに移行するために企業が実施する必要のある対応や気にするべき点をご紹介します。

マイナ保険証への移行で企業が最初に取り組むべきこととは?

まず企業が取り組むべきことは、従業員への周知です。マイナンバーカードは取得が任意のものであるため、強制的に取得させることができません。そのため、移行の背景や目的、メリットなどを分かりやすく説明し、従業員の理解と協力を得ることが重要となってきます。説明会等で周知を行い、マイナンバーカードの取得を推進していくと良いです。

健康保険組合や協会けんぽなどの保険者がこうした取り組みに対しての周知用チラシや案内を作成しているケースもありますので、活用することで従業員への周知と理解を促進しましょう。

マイナ保険証がない従業員への対応、企業はどうする?

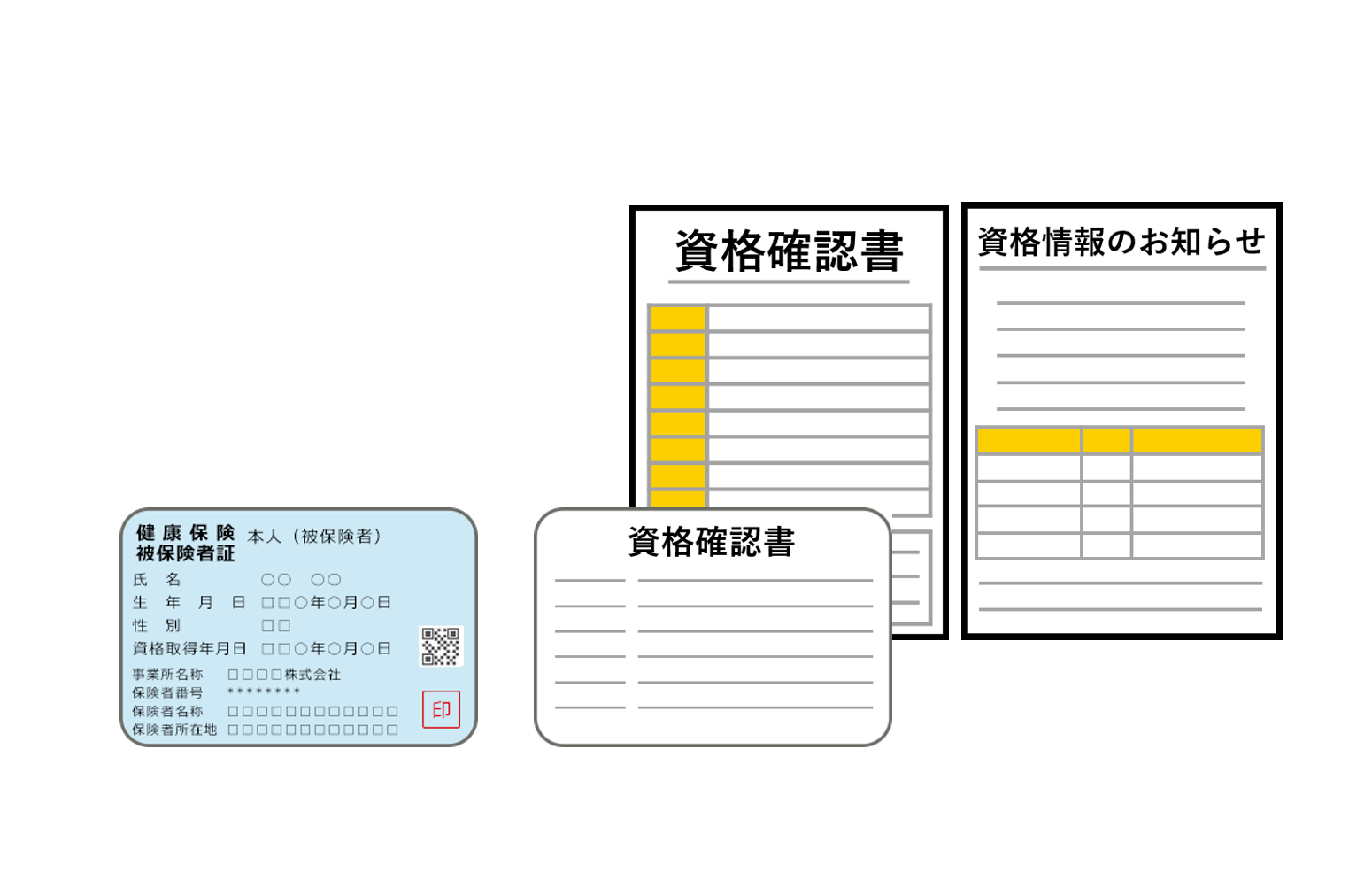

マイナ保険証の取得がまだの従業員には、マイナ保険証の申請方法や自分で手続きが必要な点といった疑問の解消をサポートすることも必要です。また、マイナンバーカード自体を持っていない・取得を希望しない人もいます。マイナンバーカードの取得を強制することはできないため、そういった方には、保険者である保険組合や協会けんぽなどから「資格確認書」が交付されてマイナ保険証の代わりとなることを周知しましょう。

移行の際に企業が直面する問題とその解決法

移行過程で発生しやすい課題としては、従業員の理解不足、健康保険関連の業務担当者による状況の把握不足、申請手続きの遅れなどがあります。これらの問題に対処するためには、移行スケジュールの作成や周知、説明会の開催、定期的な状況確認、そして従業員の声を積極的に収集して対応策を講じることが効果的です。移行のために必要な対応をチェックする確認リストを用意することも良いでしょう。

マイナ保険証移行を成功させるポイントとは?

成功させるポイントは、情報の透明性と従業員へのサポート体制の充実にあります。公表されている移行スケジュールとともにメリット等のマイナ保険証に関する情報も定期的に周知し、マイナ保険証に関する情報の透明性を確保しましょう。また、適宜共有する情報のアップデートを行い、従業員からの疑問や不安を解消するための窓口を設けることが重要です。

マイナ保険証移行を従業員にどう伝えるべきか

廃止時期が近付くにつれて問い合わせが増えてくることも考えられるため、円滑なコミュニケーションは移行の成功に欠かせないものとなります。早い段階から丁寧に説明したり、従業員に寄り添う丁寧な姿勢を見せることでトラブルを防止し、マイナ保険証への移行に理解を示しやすい雰囲気を醸成していくことが大事です。

【チェックリスト】担当者向けのマイナ保険証完全移行対応

マイナ保険証への完全移行は、企業にとって重要な取り組みとなります。特に、人事・労務や採用管理を担当する方々には、移行を円滑に進めるための計画策定や漏れのない対応が求められます。ここでは、担当者がチェックしておくべき重要な手続きのポイントをご紹介します。このチェックリストを活用し、マイナ保険証への移行をスムーズに実現しましょう。

- 従業員のマイナンバーカードの取得推進

- マイナ保険証利用についての説明

- メリットやデメリット

- 登録手続きについて

- 一時的に利用できない場合の対応方法

- 高額療養費制度の利用に関しての確認事項

- マイナ保険証があれば書面での申請が不要になる

- 利用する医療機関がマイナ保険証に対応しているかの確認

- 速やかに対応できる体制の確立

スムーズな移行は従業員の利便性向上だけでなく、企業運営の効率化にも大きく貢献します。

まとめ:マイナ保険証移行、効率化するなら移行支援サービスがカギ

マイナ保険証への移行は企業にとって避けて通れません。従業員一人ひとりの情報確認からマイナンバーカードの申請支援、さらには移行後の体制構築まで、多くの労力を必要とします。そういった負担を軽減し、効率的に移行を進めるためには、移行支援サービスの活用が非常に有効です。

ヤマトシステム開発が提供している「マイナ保険証移行支援サポート」というサービスでは、健康保険資格取得者データを連携いただくだけで、送付が必要な「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を高セキュリティな環境下で作成し、封入封緘を行って被保険者である従業員への送付を行います。住所情報の相違により届かなかった場合のステータス情報のご連携も可能です。

また、PDFによる書類作成~配信にも対応しているので、印刷や郵送コストの発生を抑えるだけでなく、被保険者の方にとっての利便性向上に繋がっております。現行保険証廃止に伴う諸作業の負担を軽減するため、ぜひサービスの利用を検討されてみてはいかがでしょうか。詳細は以下のページでご紹介しております。

関連サービス

- マイナ保険証移行支援サポート|サービスページ

- マイナ保険証に切り替わる際の、「資格確認のお知らせ」「資格確認書」の発送など、切替に伴う煩雑な業務をサポートするサービスです。