マイナンバーの効率的な収集方法と回収前に知っておくべきこと

公開日:2023年3月22日 最終更新日:2024年5月31日

マイナンバーの収集が必要なケースは近年増加しています。例えば、会社が従業員から収集したり、銀行のローン申し込みや人材派遣の登録時に契約者から収集したりといったケースです。マイナンバー収集における注意点や必要書類などに触れた上で、収集の効率化につながる方法を解説します。

関連サービス

- 証明書類Web取得サービス

- Webのみで本人確認書類回収完了し業務の効率化を実現!申し込みに必要な各種書類の取得、書類の目視確認も可能です。

関連サービス

- マイナンバー収集代行サービス

- マイナンバーに係わる収集・保管などの各業務をワンストップでご提供!さまざまな調書作成までおこなっています。

1.マイナンバーを収集する前に知っておくべきこと

マイナンバーは、正しい手法を用いて収集しなければなりません。収集における注意点を理解し、スムーズな収集を目指しましょう。

番号確認だけでなく身元確認が必要

マイナンバーの収集にあたっては、12桁の番号だけを集めればよいわけではありません。なりすまし防止対策として12桁の「番号確認」に加え、「身元確認」が義務付けられています。身元確認には、原則として「運転免許証」や「パスポート」などの顔写真付きの証明書類の提示を受けます。顔写真付きの証明書がない場合は、「年金手帳」や「健康保険証」などを2点以上の提示を受ける必要があります。

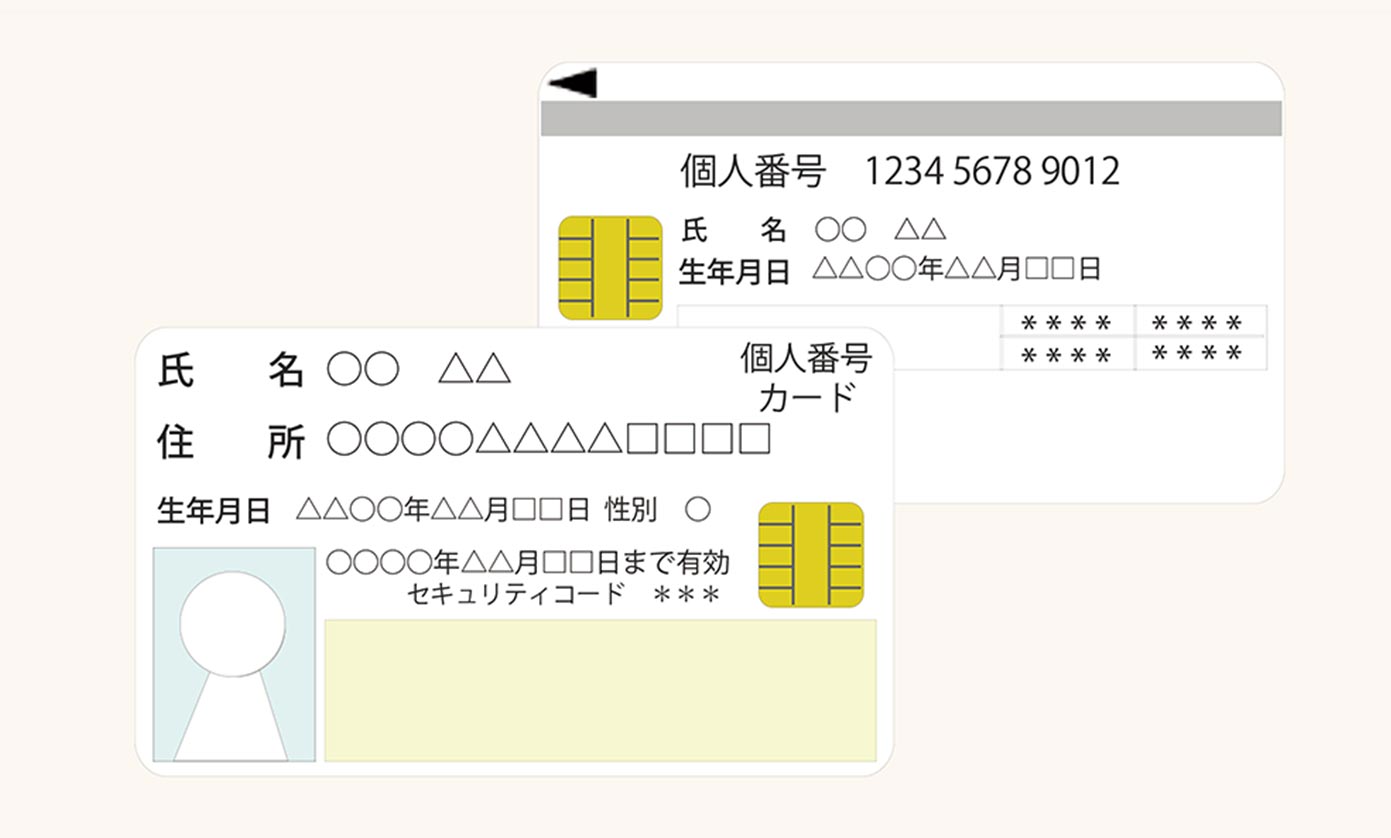

なお、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示で「番号確認」と「本人確認」が同時に行えます。1点で同時に証明できる証明書はマイナンバーカードのみです。

マイナンバーの収集に必要な書類

ここでは、マイナンバー収集に必要な証明資料を、「番号確認を行うための書類」と「身元確認を行うための書類」に分けて説明します。

番号確認を行うための書類

番号を確認するためには、以下の書類が必要です。

・マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーが記載されている顔写真付きのカードです。プラスチック製でICチップが付いており、券面には氏名や住所に加え、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真が表示されています。住んでいる市町村に申請することで発行されます。

・マイナンバー通知カード

紙製のカードで、券面には氏名や住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。平成27年10月から全国民に向けて簡易郵送されていますが、令和2年5月25日に新規発行が廃止されました。以降は記載事項の変更があった場合、「個人番号通知書」として発行されますが、個人番号通知書ではマイナンバーを証明できないため注意が必要です。

・個人番号の記載された書類

「個人番号が記載された住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」などが該当します。

身元確認を行うための書類

身元確認は、マイナンバーの正しい所持者であるかどうかを確認するために行います。なお、番号確認の際にマイナンバーカードを提示していれば、以下に示す書類は不要です。

・顔写真付きの身元証明書

「運転免許証」「運転経歴証明書」「パスポート」「身体障碍者手帳」「精神障碍者保健福祉手帳」「在留カード」「特別永住者証明書」などが該当します。他、官公署から発行された写真表示、氏名、生年月日または住所が記載された書類で、適当と認められるものも可能です。

・顔写真付きの身元証明書が提出できない場合(2点以上)

「健康保険証」「年金手帳」「児童扶養手当証書」「特別児童扶養手当証書」などが該当します。また、「国税・地方税・公共料金の領収書」「納税証明書」「印鑑登録書」などでも証明可能です。なお、身元証明書類提出が難しい場合、他にも方法がありますので、デジタル庁が発行する「本人確認の措置」を確認しましょう。

参照元:「本人確認の措置」|デジタル庁

2.現在よく行われているマイナンバーの収集方法

現在、一般的に行われている収集方法は、以下の2つです。どちらを用いるとしても、収集するのは個人情報であるため、管理や取扱いには十分に注意する必要があります。

紙による収集

マイナンバーカードや通知カード、他の必要な書類をコピーして提出してもらう方法です。例えば、企業が従業員から収集する場合、出社時に提出してもらうか、在宅勤務の場合は郵送してもらうケースもあります。比較的小規模の会社など、集める数が少ない場合に適した手段です。

メールによる収集

マイナンバーカードや通知カード、他の必要書類を撮影し、メールに添付してもらい収集する方法です。スマホの普及により、紙媒体で提出するよりも簡単な方法として多く利用されています。

関連サービス

- 証明書類Web取得サービス

- Webのみで本人確認書類回収完了し業務の効率化を実現!申し込みに必要な各種書類の取得、書類の目視確認も可能です。

関連サービス

- マイナンバー収集代行サービス

- マイナンバーに係わる収集・保管などの各業務をワンストップでご提供!さまざまな調書作成までおこなっています。

3.現状のマイナンバー収集方法における課題

上で解説した紙やメールでの収集方法には課題もあります。マイナンバー収集における課題を5つ解説します。

提出する側の負担が大きい

必要書類をコピーして郵送する手段では、提出する側の負担が大きくなります。自宅にプリンターがある場合はよいですが、ない場合はコンビニなどへコピーをしに行かなければなりません。

また、本人確認書類を安全確実に郵送するために、追跡サービスもしくは保証のある書留郵便や、受け取る際の受領印・サインが必要となるレターパックなどが推奨されています。そうした方法をとるには、郵便局の窓口が開いている時間に訪れなければならない場合もあるため、スケジュールの調整が必要です。

取得するまで次の作業が開始できない

必要書類を回収する業務では、回収が完了しないと次の作業が開始できない場合があります。 例えば、従業員に郵送してもらって回収する場合、書類に不足があると、連絡をして追加で回収しなければなりません。再度コピーをして郵送手続を行うなど、従業員にも新たな手間が生じますが、受け取る側も書類の到着まで待たなければいけなくなります。それぞれに負担が生じ、サービス提供が遅れるなどの弊害も出てくるでしょう。

マスキング加工に時間がかかる

本人確認書類は第三者に取得制限があるものや、機微情報(他人に知られたくない情報)も含まれています。本人確認のために必要な部分以外の不要な情報を受け取らないよう、マスキング処理を施さなければなりません。

提供者側にマスキング処理を施してもらってから受け取るならまだしも、受け取った側で加工を行う場合には大きな負担となります。なおかつ、数が多い場合には作業に時間がかかり、人的リソースも必要です。

データ入力に時間がかかる

本人確認書類を回収した後に行うデータ入力にも大きな負担が伴います。入力する書類の数やデータ入力を行う項目が多ければ多いほど、時間も人手も必要です。また、データ入力の前には、本人確認書類に不備や不足がないかの確認も目視で行わなければなりません。さらに、書類に不備・不足があれば差戻して、新たに回収する手間がかかります。

郵送で回収している場合、不備や不足があった旨を伝えてから修正したものが届くまでの時間も見ておかなければなりません。

マイナンバーの管理に気を使う

企業が従業員のマイナンバーを収集した後は、管理義務が発生します。マイナンバー法第12条には、“個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者は、個人番号の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。“と明示されています。

収集したマイナンバーは原則として即廃棄または即削除が義務付けられていますが、保存義務のある書類などにマイナンバーの記載がある場合、安全に管理しなければなりません。例えば、書類が紙ベースであれば金庫や鍵付きのキャビネット、また書類の数が多ければ鍵付きの倉庫などに保管します。データの場合は、高度なセキュリティソフトを導入するなどの対策も必要です。マイナンバーは管理に気を使わなければならないことから、業務負荷や管理コストも発生します。

引用元:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律|e-Gov 法令検索

4.マイナンバーを効果的に収集するおすすめのサービス

マイナンバーの収集方法としておすすめのサービス、「証明書類Web取得サービス」と「マイナンバー収集代行サービス」を紹介します。

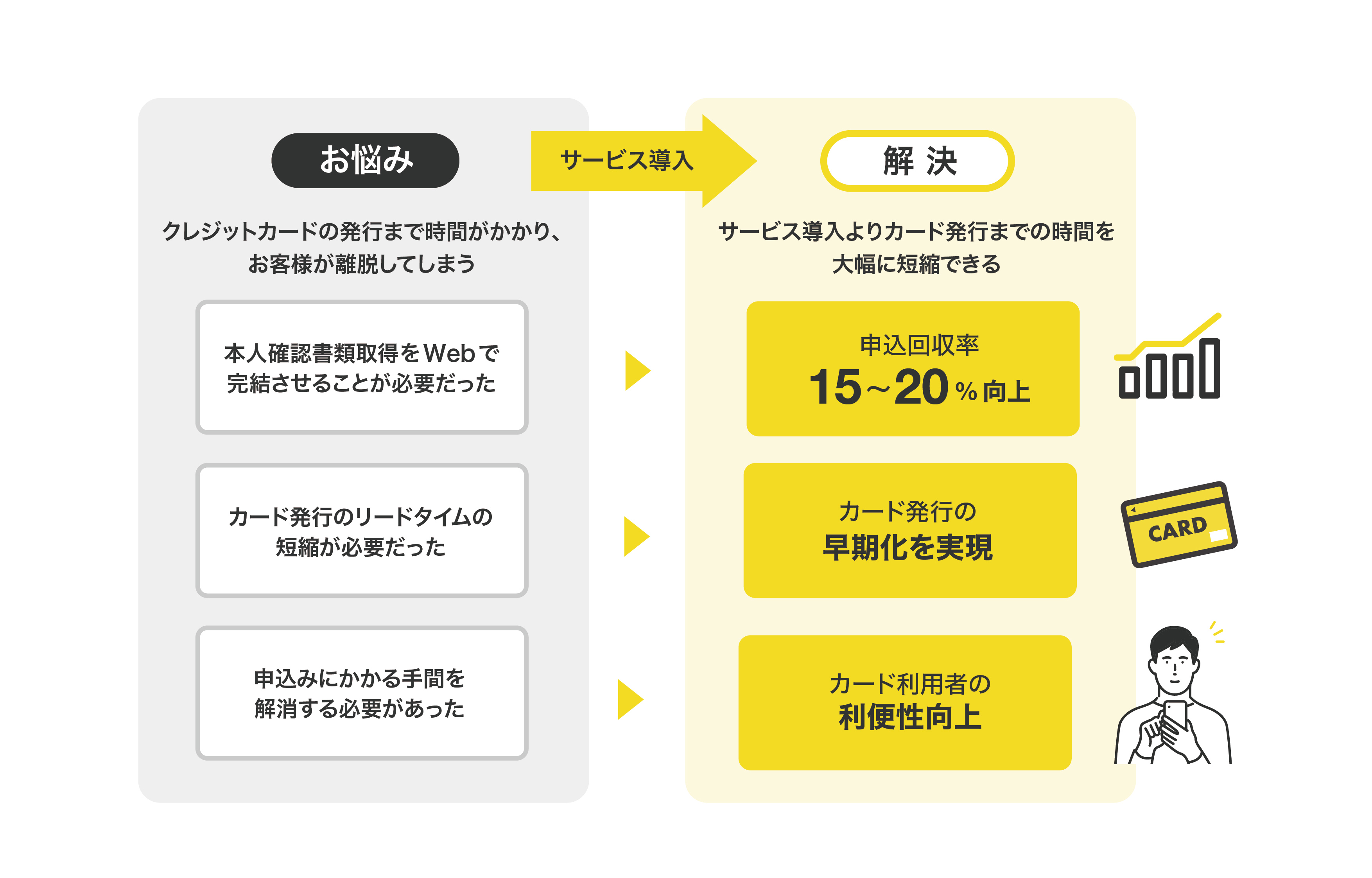

証明書類Web取得サービス

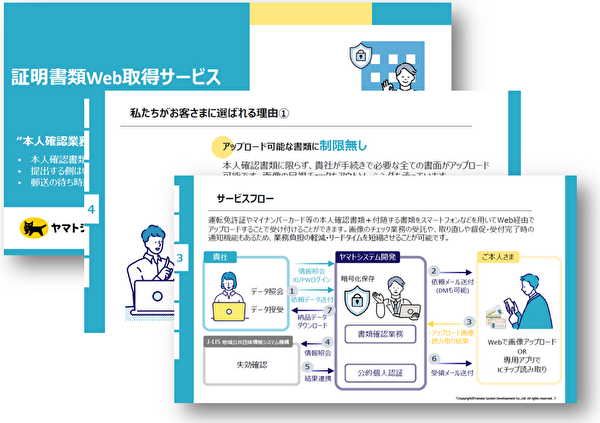

「証明書類Web取得サービス」は、本人確認書類の収集をWeb上で完結できるサービスです。本人確認が必要となる業務に利用でき、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、住民票などの各種重要書類の収集が簡単に行えます。

本人確認書類の提供者から、スマホやタブレット、パソコンなどから書類の画像をアップロードして提出してもらうことができ、アプリのインストールも不要です。また、収集だけでなく、受け取ったデータの消し込みや回収状況の管理、データの不備確認、データ不備の際の再提出依頼メール送信などの機能も搭載しています。加えて、各種システムに合わせた納品が可能なため、既存システムを変更する必要がありません。

個人情報の取扱いに適した高度なセキュリティ性も特長です。クレジットカード業界における国際セキュリティ基準の「PCIDSS」と準拠同等のシステム環境を持ち、情報漏えいも防止できます。また、データセンターにおける入退室管理や電源の安定供給、免震構造など、さまざまなセキュリティリスク、災害対策を徹底しています。

お役立ち資料

証明書類Web取得サービス 紹介資料

導入メリット

「証明書類Web取得サービス」を導入する主なメリットは、本人確認書類取得にかかるリードタイムの短縮と、業務負荷の軽減です。

紙ベースで、なおかつ郵送による書類取得の場合最低でも3日ほど要します。しかし、証明書類Web取得サービスでは、最短即日で本人確認書類の取得が可能です。また、スマホなど、手持ちのデバイスで書類の画像をアップロードするだけなので、書類を提出する側の利便性が向上し、書類取得率も高くなります。

さらに、アップロードされた書類の機微情報をマスキングする機能や、不備の確認および不備があった際の再提出依頼メール送信機能も搭載しており、本人確認書類の収集業務における負担軽減、業務効率化が実現します。

マイナンバー収集代行サービス

「マイナンバー収集代行サービス」は、マイナンバー関連の収集・保管・調書作成までの業務を代行するサービスです。マイナンバー事務センターにおいて、収集したのち書類審査し、データ化。さらにデータ化したマイナンバーを、高度なセキュリティ対策を講じたデータセンターにおいて管理できます。

サービスの主な流れは、まずサービスを提供しているヤマトシステム開発に収集依頼をし、データ連携を行います。ヤマトシステム開発からマイナンバー提供者に向けて案内書を発送し、Webもしくは郵送によりマイナンバーを収集。ヤマトシステム開発において本人確認およびデータ化を行い、データセンターで管理し、マイナンバーデータを納品します。さらに法定調書の作成依頼をすることで、法定調書作成および提出代行も可能です。

導入メリット

マイナンバー収集代行における収集では、「書面郵送」やスマホやタブレット、パソコンにより画像をアップロードしてもらう「Web」の2パターンから選ぶことが可能です。マイナンバー提供者の環境を選ぶことなく収集できるため、提供者の利便性向上にも貢献します。

また、マイナンバー収集の対象者リストさえ準備すれば、マイナンバー収集キットによりすぐに利用開始できます。さらに、24時間365日有人監視などの対策を講じたデータセンターで管理を行うため、セキュリティも安心です。

導入事例|丹青社様

店舗などの空間デザイン・設計、制作・施行、運営などを手がける丹青社様は、社員のマイナンバー収集に加え、取引先のマイナンバー収集・保管業務をどのように進めるかの検討を行っていました。

そうした中、「マイナンバー収集代行サービス」を提案され、ヤマトシステム開発のマイナンバー法に関する知識や手厚いサポート体制、必要な業務だけを依頼できるといった柔軟性から、導入決定に至りました。

社員の目に触れることなく、取引先のマイナンバーに関する業務が進められるようになったことや、コストを抑えて必要な業務だけを依頼できることで、大幅な業務時間の短縮化につながっています。

導入事例|株式会社丹青社

まとめ:サービスを導入してマイナンバーの収集・管理を効率化しよう

マイナンバーの収集は「番号確認」に加え「身元確認」が義務付けられており、身元確認には運転免許証などの顔写真付きの証明書が必要です。一方、マイナンバーカードであれば、番号確認と身元確認のどちらも行えます。

企業などがマイナンバーの収集を行う場合は、マイナンバー法第12条により、適切な管理を行う必要があります。収集や管理には業務負荷や管理コストもかかることから、効率的に収集し管理できるサービスの利用がおすすめです。

ヤマトシステム開発の「証明書類Web取得サービス」や「マイナンバー収集代行サービス」の導入は、マイナンバーにかかる業務の効率化に貢献します。マイナンバー収集・管理を効率化するために、サービスの導入をご検討ください。