インボイス制度を図解!登録方法や、対応した請求書を発行するには?

インボイス制度が2023年10月から始まり数か月が経ちました。しかし、インボイス制度自体を把握しきれていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。「インボイス制度の対応方法はよくわからない」「ネットで情報収集しているけれど、内容が難しい」などのお悩みを抱えている方に、インボイス制度について登録方法や対応方法など、図解をもちいてご説明します。

関連サービス

- 帳票Web配信サービス(クラウド)

- 紙の帳票送付を見直してコスト削減とペーパーレス化を実現!

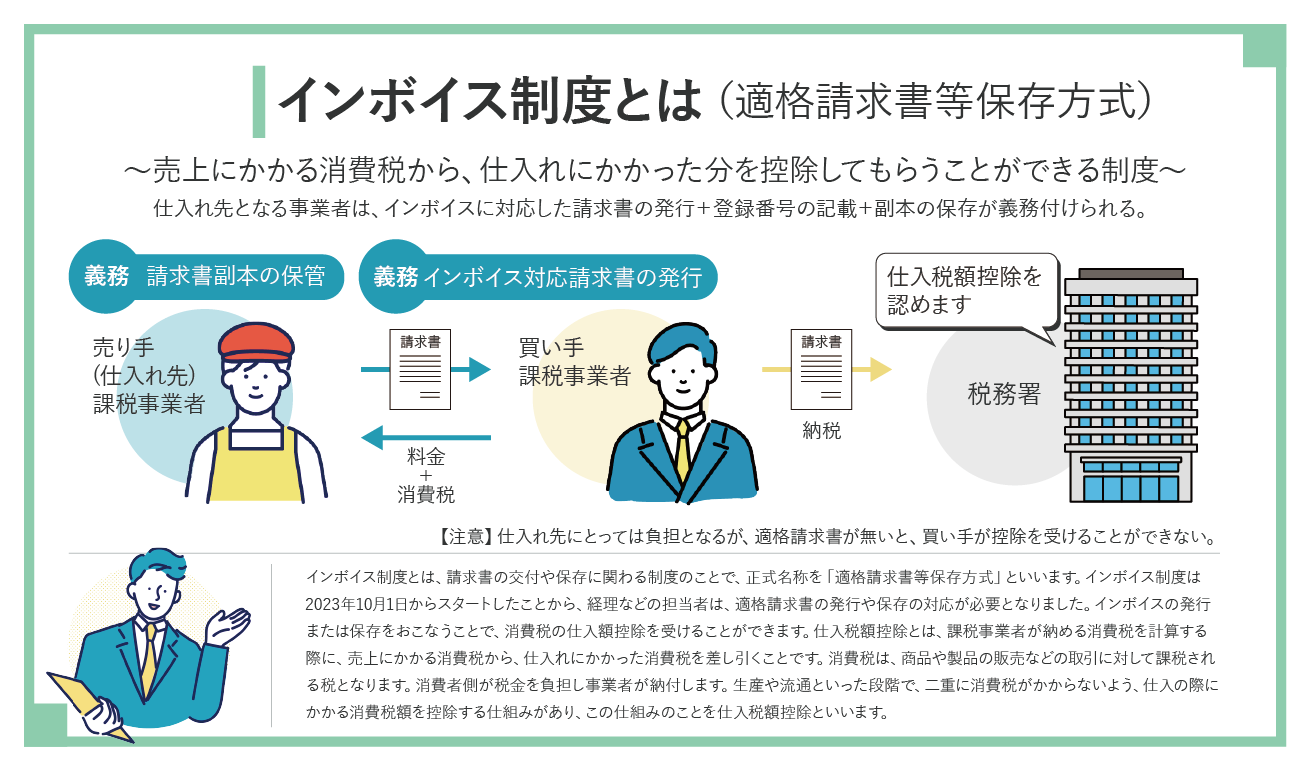

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、請求書の交付や保存に関わる制度のことで、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。インボイス制度は2023年10月1日からスタートしたことから、経理などの担当者は、適格請求書の発行や保存の対応が必要となりました。インボイスの発行または保存をおこなうことで、消費税の仕入額控除を受けることができます。

仕入税額控除とは、課税事業者が納める消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引くことです。消費税は、商品や製品の販売などの取引に対して課税される税となります。消費者側が税金を負担し事業者が納付します。生産や流通といった段階で、二重に消費税がかからないよう、仕入の際にかかる消費税額を控除する仕組みがあり、この仕組みのことを仕入税額控除といいます。

インボイス制度の目的

インボイス制度の目的は何でしょうか。大きな目的は2つあります。

1.益税の問題を解消するため

2. 正しい消費税額と消費税率を把握するため

「益税を解消するため」とはどういったことでしょうか。日本ではじめて消費税が税率3%で導入された際に、「売上1,000万円以下の個人や事業者は納税義務を免除とする」免税事業者制度が採用となりました。益税とは、制度対象である免税事業者が買い手から消費税を得ているにも関わらず、消費税を売上に含めることです。インボイス制度開始前までは、買い手側は免税事業者から商品やサービスを仕入れる場合でも、仕入税額控除が可能でした。本来の納付されるべき消費税がそのまま事業者の利益になっていることが、問題視されていました。

そこで、その問題を解消するためにインボイス制度が導入されました。インボイス制度開始後は売り手が免税事業者だった場合、買い手は仕入税額控除ができなくなり、買い手側の課税事業者が代わりに税金を納付します。消費税は事業者の利益とならずに納税されます。

「正しい消費税額と消費税率を把握するため」とは、消費税額を適格請求書に明記して不当な利益や計算ミスが起こらないようにするためです。2019年10月より消費税率は10%になりましたが、飲食料品などは8%の軽減税率が適用され、仕入や販売の際に10%と8%の税率が同時に存在するケースが発生しています。

例えば、仕入れた商品の税率が8%のところ、間違えて10%で計上してしまうと2%分は不当な利益となってしまいます。このようなことを防ぐために、消費税額を適格請求書に明記して正しく計算できるように、インボイス制度が導入されました。

インボイス制度での事業者別対応方法

インボイス制度では請求書を発行する側と受け取る側では、それぞれ準備することや対応方法は異なってきます。

請求書を受け取る(買い手側)の対応

買い手側が課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録をおこないます。そして、取引先が課税事業者か免税事業者かを確認してください。インボイス発行事業者(適格請求書を発行できる事業者)ではない取引先(免税事業者や登録を受けていない課税事業者など)から受領した請求書では、経過措置はありますが、仕入税額控除は受けられません。

経過措置とは、インボイス制度の導入から6年間は、「区分記載請求書等」で一定の割合で仕入税額が控除できるというものです。2023年10月1日~2026年9月30日までの3年間は仕入税額相当額の80%、その後、2026年10月1日~2029年9月30日までの3年間は50%が控除可能となっています。この期間が終了した後は控除が適用されなくなるので注意が必要です。

請求書を受け取った際には、請求書にインボイス制度における「登録番号」が記載されているかを確認し、保存してください。 買い手側が免税事業者の場合は、消費税の納付が免除のことから仕入税額を控除する必要はないため、インボイス制度での対応は特にありません。

請求書を発行する(売り手側)の対応

適格請求書を発行する必要がある課税事業者は、適格請求書発行事業者として登録申請が必要となります。管轄の税務署長に登録申請をおこない、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受けてください。

自社が免税事業者では適格請求書の発行ができません。免税事業者で買い手側が課税事業者の場合は適格請求書がなければ仕入税額控除が適用されないため、取り引きを見直されてしまうケースも考えられます。

ただ、免税事業者から課税事業者に変更することで、消費税を納税しなければならず、消費税の処理といった経理業務の負担も増えます。 売り手側と取引先が両方とも免税事業者の場合、適格請求書を交付する必要がありません。そのため、インボイス制度の対応は特にありません。

インボイス制度の登録申請の方法とは

インボイス制度に対応するために必要な「適格請求書発行事業者」の登録申請の方法は、パソコン、スマートフォン、書面送付の3つですが、申請には事前準備が必要です。

パソコンまたはスマートフォンで申請する場合

・マイナンバーカードなどの電子証明書

・利用者識別番号(利用者識別番号はe-Taxで取得可能)

書面で申請する場合

・適格請求書発行事業者の登録申請書(国税庁のWebサイトからダウンロード可能)

パソコンで申請する方法

e-Taxソフト(Web版)にマイナンバーカード、もしくは、e-Tax開始届けをした際に、払い出された利用者識別番号と暗証番号でログインします。e-Taxソフト(WEB版)を利用する場合は、画面に表示される質問に回答する形で登録申請書の作成をおこないます。その後、電子署名をおこない、登録申請データを送信します。

申請後に登録しておいたメールアドレスに「登録通知」のメールが届くので、メールに記載されているリンクをクリックしe-Tax(WEB版)にログインします。 「送信結果・お知らせ」の画面が表示されたら「通知書等一覧」の操作に進むボタンをクリックし、「適格請求祖発行事業者通知書」を選択すると、登録通知データが表示され、内容を確認することができます。

スマートフォンで申請する方法

スマートフォンの場合は、マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンからe-Taxソフト(スマートフォン版)にアクセスして登録申請書を作成します。スマートフォンで登録申請ができるのは、国内の個人事業主のみです。

e-Taxソフト(スマートフォン版)にマイナンバーカードにてログインします。ログイン後、利用者識別番号を取得・登録となりますが、利用者識別番号が登録されているマイナンバーカードの場合、この手順は必要ありません。 画面に表示される質問に回答する形で登録申請書の作成をおこないます。

その後、電子署名をおこない、登録申請データを送信します。e-Taxに登録したメールアドレスに「登録通知」のメールが届きますので、メールに従って登録通知を確認してください。

書面で登録申請する場合

国税庁のWebサイトから申請書をダウンロードし印刷して記入します。記入した申請書は郵送でインボイス登録センターへ送付します。

どの書類がインボイスになるのか?

インボイス(適格請求書)の様式はとくに定められていません。税額がわかる書類で、必要事項が記載されていれば、手書きのものでもインボイスと認められます。 請求書の場合はこちらに詳しい内容が記載されているので、ご確認ください。

あわせて読みたい

インボイス制度対応への補助金を紹介

インボイス制度の導入によって、税負担や事務負担の増加がされますが、インボイス制度で利用できる主な補助金があります。ここでは「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり補助金」「IT導入補助金」の3つをご紹介します。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、創業したての企業といった小規模事業者が、販路拡大など経費の一部を補助する制度です。通常上限額は50万円ですが、免税事業者が課税事業者への変更を検討し、インボイス発行事業者として登録した場合は補助金の上限額がさらに50万円加算されます。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業や小規模事業者などがインボイス導入する際に設備投資などおこなった際に支援する制度です。最大で1,250万円の支援が受けられます。

IT導入補助金

インボイス制度導入に会計ソフトの購入する場合は、「IT導入補助金」を使うことができ、補助額は450万円を上限です。ソフトウェアの購入費の場合は最大で1/2の補助が受けられ、クラウド型導入の場合は最大2年分のクラウド利用料が補助金の対象となります。

まとめ:適格請求書の発行なら「帳票Web配信サービス(クラウド)」がオススメ

今回の記事ではインボイス制度の対応方法などを解説しました。インボイスに対応した請求書を発行するためには、既存の請求書を発行するシステムの改修や運用変更を検討しなければいけません。

ヤマトシステム開発の「帳票Web配信サービス(クラウド)」なら、現在の帳票レイアウトをそのまま再現しつつ、インボイスに対応した項目を追加した請求書を再構成できます。 サービスについては以下のページでご紹介しておりますので、気になる方はぜひご覧ください。

関連サービス

- 帳票Web配信サービス(クラウド)

- 紙の帳票送付を見直してコスト削減とペーパーレス化を実現!