マイナ保険証の資格確認書とは?担当者が知るべき、資格確認書の基礎知識

マイナンバーカードと一体となったマイナ保険証は、医療機関で健康保険証として利用できますが、医療機関での利用率が低いことが課題となる中で、現行の健康保険証からマイナ保険証への移行の取り組みが進められています。2024年12月2日以降は現行の健康保険証の新規交付、再発行が行えないことが決定しています。

しかし、マイナ保険証を保有していない状況下でも、保険医療を受ける方法がいくつかあります。そのうちの1つが「資格確認書」です。

この記事では「資格確認書」について詳しく解説し、マイナ保険証の登録を解除した場合や、資格確認書の適切な管理方法についてもご紹介します。

マイナンバーカードとマイナ保険証

マイナ保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みです。

現行の健康保険証と同様の健康保険証として利用することができ、医療機関や薬局での窓口での手続きなどに利用できます。

マイナンバーカードとマイナ保険証はどちらも任意での取得となっており、マイナンバーカードの取得には各自治体の窓口やオンラインで申請する必要がありますが、マイナ保険証の取得はマイナ保険証対応の医療機関や薬局に設置されている専用カードリーダーを利用する方法や、マイナポータルから健康保険証利用の申し込みを行う方法、セブン銀行ATMから手続きする方法などがあります。

マイナ保険証がない状況での保険利用

マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証は、医療機関での保険診療を受ける際や高額療養制度などの手続きにおいて便利です。しかし、マイナンバーカードの取得自体が任意であるため、マイナンバーカードやマイナ保険証を保持していない方については、マイナ保険証の代わりに資格確認書を提示することで、保険診療を受けることができます。

資格確認書とは?マイナ保険証との関係

資格確認書とは、オンライン資格確認を受けることができない方のためのものです。主にマイナ保険証を未所持の場合などに無償で交付予定です。

(※マイナ保険証を所持している方には「資格確認のお知らせ」が交付されます。)

資格確認書には、「氏名・生年月日」、「被保険者等記号・番号」、「保険者情報等」などの情報が記載され、原則、本人の申請によらず保険者が速やかに交付します。

資格確認書の有効期間は、5年以内(5年を超えない期間)で各保険者が設定することになっており、有効期間の終了後には更新が必要となり、再交付されます。

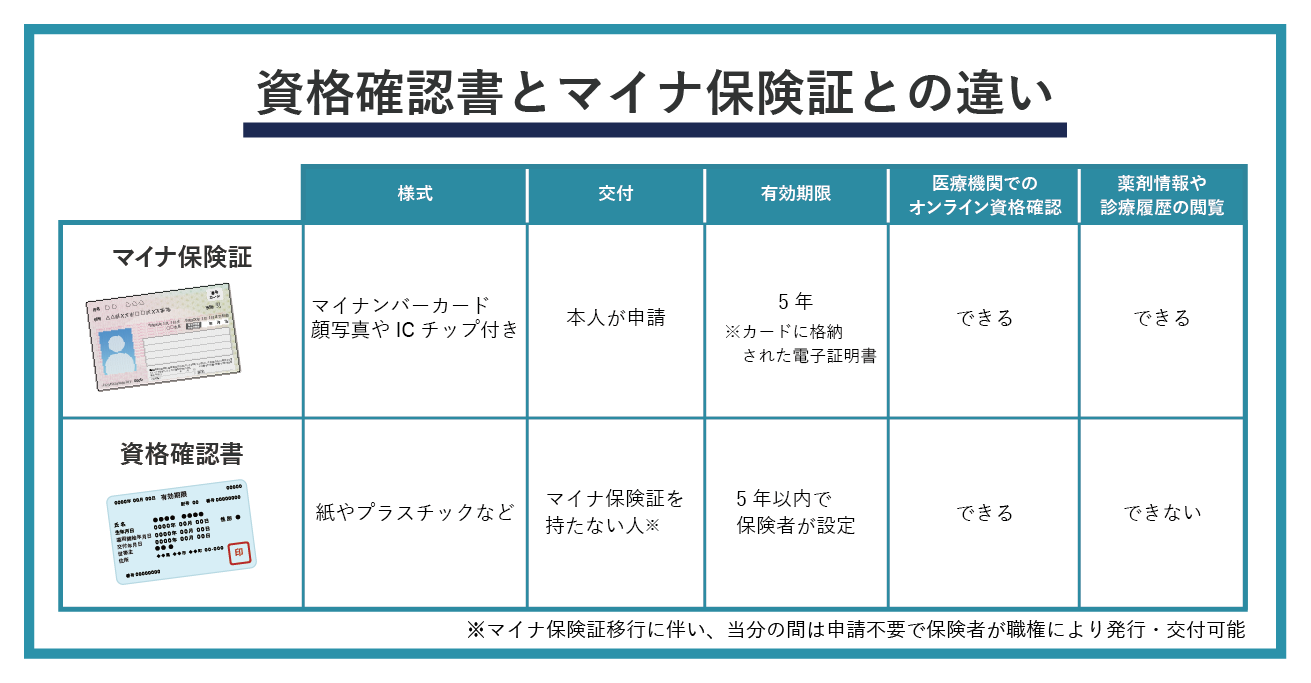

資格確認書とマイナ保険証の違い

資格確認書は医療機関で保険診療を受ける際に健康保険の資格を確認することができますが、医療機関や薬局に過去の薬剤情報の提供を行うことはできません。

マイナ保険証は顔認証または目視確認によりマイナンバーカードの電子証明書を利用して確実に本人確認を行うことができることや、上記の薬剤情報の提供ができることが特徴です。

マイナ保険の移行については、以下のコラムもご覧ください。

あわせて読みたい

資格確認書が交付される条件とは

以下の条件に当てはまる場合には、資格確認書が無償で交付されます。

- マイナンバーカードを取得していない方

- マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方

- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方

(利用登録の解除申請は、令和6年10月ごろより保険者が受付を開始する予定) - マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方

- マイナンバーカードを返納した方

資格確認書が被保険者に届くまで:発行から交付の流れ

資格確認書の交付については、原則本人の申請に基づいて速やかに発行することとされていますが、移行に伴い当分の間は、申請不要で保険者が職権により発行することになっています。

2024年7月時点で想定されている手元へ届くまでの大まかな流れとしては、以下の通りです。

- 健康保険組合や協会けんぽ・共済健保などの保険者が、オンライン資格確認システムなどで資格確認書の発行対象者の情報を確認する

- 保険者が対象者に対して資格確認書を発行して、送付する

- 被保険者が資格確認書を受け取る

現時点では「原則、交付に申請は不要」とされていますが、実際の制度の運用開始前に内容が変更される可能性もあり、保険者によっては申請を呼びかけている場合もあるので、対応する際にはよく確認しましょう。

移行時だけじゃない!資格確認書の対応

マイナ保険証への移行により、資格確認書の対応が注目されていますが、資格確認書は完全な移行後にも継続的に交付書類となります。

そのため、企業の担当者は資格確認書の業務と付き合っていく必要があります。ここからは、スムーズな対応のために資格確認書に関して注意すべき点について解説します。

スムーズに対応するために企業が注意すべき点

資格確認書とは、被保険者が医療機関を受診する際に、保険者に対して資格を照会するための重要な書類です。発行が間に合わずに期限が切れてしまうなどのトラブルが発生しないよう、注意が必要となります。

企業としてスムーズに対応するために、以下の点に注意しましょう。

- 資格確認書の対象者かどうかの確認

- 要配慮者への対応

- 資格確認書の有効期限の管理

資格確認書は、マイナ保険証移行完了後にも一定数の方が利用することが予想されます。発行する保険者は、資格確認書の仕組みを理解し、適切に対応できるよう準備しておきましょう。

マイナ保険証と資格確認書を両方保持できる「要配慮者」とは

マイナンバーカードと資格確認書を両方保持できる「要配慮者」とは、国保や後期高齢者医療における「要介護高齢者(65歳以上の介護サービス利用者)」や、障がい者(障がいサービス利用者)が主に想定されています。

保険者が継続的な必要性を認めた要配慮者には、マイナ保険証を所持していても資格確認書が交付されます。

マイナ保険証の登録を解除した場合には

マイナンバーカードの取得が任意である点から、厚生労働省は2024年10月ごろよりマイナ保険証を登録済みの人も任意で登録を解除できるようにするとしています。

マイナ保険証の登録解除をした場合にも、マイナ保険証未取得の方と同様にマイナ保険証の代わりとして資格確認書が発行されます。

事業主と保険担当者向け:資格確認書の適切な管理方法

保険者は、資格確認書に関して適切に管理するために、発行対象となる被保険者のデータをリアルタイムで管理・更新する必要があります。

3か月に1回オンライン資格確認システムのサーバーに提供される、マイナンバーカードとマイナ保険証の初回紐づけデータや、被保険者から申請される情報を元にマイナ保険証の保有状況を確認し、資格確認書の発行対象者についての管理・更新を随時実施することが重要です。

また、企業側の保険関連業務の担当者は保険者から送付された資格確認書を従業員へ配布する必要があります。

マイナ保険証への移行期の終了後も、資格確認書に関する管理体制は必要となるものですので、交付を継続していくための人員や体制確保、システムの構築が必要となります。

まとめ:業務の効率化のためには、委託も検討しよう!

資格確認書はマイナンバーカードとマイナ保険証の普及に伴って発行されることが決まった重要な書類であり、発行・交付を行う保険者や管理する企業の担当者にとっては、マイナ保険証への移行と併せて負担の多い業務となります。

資格確認書の作成や発送業務も委託可能な業務ですので、一連の業務を一貫して実施できるような委託サービスの利用を検討することも業務の効率化に繋がるのではないでしょうか。

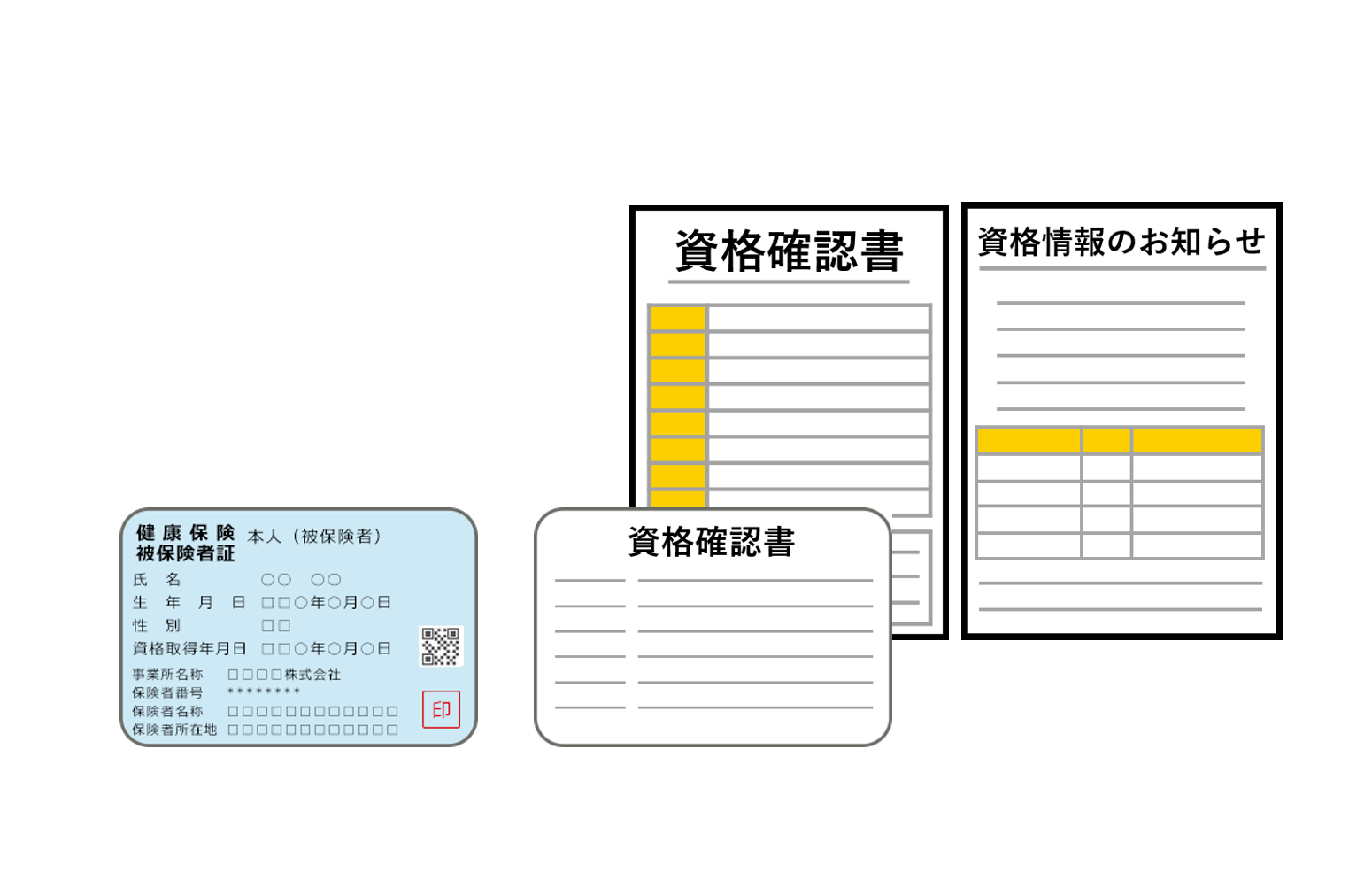

ヤマトシステム開発では、資格確認書や資格情報のお知らせのデータ作成から発送や、WebページよりPDF配信まで一貫してサポートを行う「マイナ保険証移行支援サポート」を提供しています。

資格確認書や資格情報のお知らせを高セキュリティな環境下で作成し、封入封緘を行って被保険者である従業員への送付を行います。住所情報の相違により届かなかった場合のステータス情報のご連携も可能です。

資格情報のお知らせとは、加入する健康保険の健康保険被保険者及び被扶養者に関わる基本情報が記載した書類になります。

関連サービス

- マイナ保険証移行支援サポート

- マイナ保険証に切り替わる際の、「資格確認のお知らせ」「資格確認書」の発送など、切替に伴う煩雑な業務をサポートします。

お役立ち資料

迫る!健康保険証廃止&マイナ保険証移行 医療保険者に求められる対応を徹底解説!